‘একটা গান-ই তো! তার সুরটাকে এদিক-ওদিক করে গাওয়া হয়েছে। এই-ই তো! আর কাজটা যিনি করেছেন, তিনি তো রাম-শ্যাম-যদু-মধু টাইপের শিল্পী নন। তিনি তো অস্কারজয়ী কিংবদন্তি সুরকার, যাকে বলে লিভিং মায়েস্ত্রো এ আর রাহমান। এটুকু উনি করতেই পারেন। এ নিয়ে পানি ঘোলা করার তো কিছু দেখি না।’

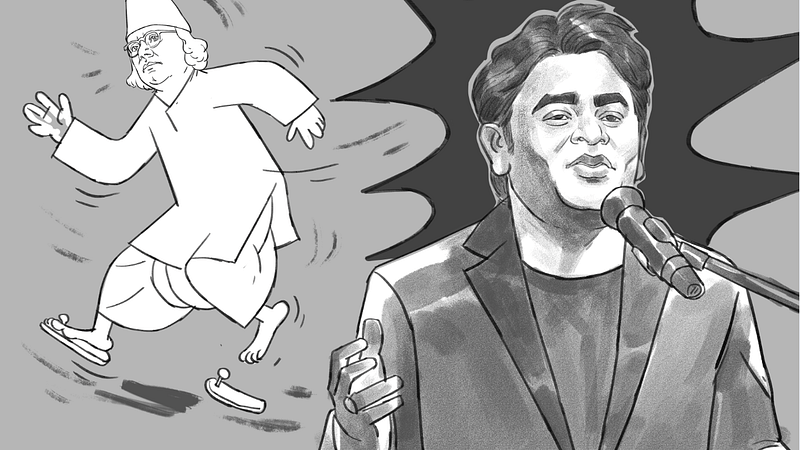

না। ‘কারার ঐ লৌহ–কবাট/ ভেঙে ফেল কররে লোপাট’—এই নজরুল সংগীতে এ আর রাহমান নিজের মতো করে সুর বসানোর পর তাঁর সাফাই গাইতে গিয়ে ওপরের কথাগুলোর মতো করে এখন পর্যন্ত কাউকে কিছু বলতে শুনিনি। বরং ভারতে সদ্য মুক্তি পাওয়া ‘পিপ্পা’ ছবিতে ব্যবহার করা এই গান নিয়ে নানা মহল থেকে প্রতিবাদ উঠেছে।

বলা হচ্ছে, এ আর রাহমান যত বড় সংগীতজ্ঞই হোন না কেন, এই কাজ করার অধিকার তাঁর নেই। স্বয়ং কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে গানে সুর দিয়ে গেছেন, সেই গানে তাঁর এইভাবে ‘মাতব্বরি ফলানো’ মোটেও ভালো হয়নি। সংগীতজ্ঞ থেকে সংগীত-অজ্ঞ; নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে নজরুল একাডেমি; পাঁচতলা থেকে গাছতলার লোক সবাই সমালোচনা করছেন।

প্রশ্ন হলো, এই গানের ‘বিকৃতি’ নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলাভাষীরা এত সোচ্চার হলেন কেন? একসঙ্গে সব বাঙালির ‘গায়ে লাগল’ কেন?

সংগীতবিষয়ক ভাসা ভাসা ধারণার ওপর ভর করে আন্দাজ করি, দুই-তিন প্রজন্মের ধারাবাহিক চর্চায় গানটি সবার অলক্ষে কখন যে প্রত্যেক বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠেছে, তা হয়তো তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। এখন সেই সম্পদে এ আর রাহমানের অনাকাঙ্ক্ষিত হাত পড়ায় সবার হুঁশ হয়েছে। সম্পদ বেহাত হওয়ার অনুভূতি তাঁদের সচকিত করেছে।

কবিতা, ছবি, গান—শিল্পের এসব ফর্ম যেভাবে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মননে প্রোথিত হয়; সে তুলনায় গল্প, উপন্যাস, নাটক বা অন্য কিছু ততটা পরিসর নিয়ে ‘জনগণমন’ জয় করতে পারে না। গান বা কবিতা জনপ্রিয় হলে তা এক মুখ থেকে অন্য মুখে দ্রুত সঞ্চারিত হয়।

যখন কোনো গান বা কবিতা সাধারণ মানুষের একান্ত জাগতিক জীবনের প্রতিভাষ্য হয়ে ওঠে; যখন কোনো কবিতা বা গানকে ব্যক্তি অথবা জাতি চেতনে-অবচেতনে তার নিজস্ব মুক্তি ও স্বাধীনতার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়, তখন সেই গান বা কবিতা একটি নিরাকার অথচ প্রবল শক্তিধর সত্তা হয়ে ওঠে।

কয়েক প্রজন্ম ধরে সেই গান বা কবিতা চর্চিত হলে সেটির একটি অনির্বচনীয় আদল সামষ্টিক জনমানসে সবার অলক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। সেই আদল বা কাঠামো একপর্যায়ে অবিসংবাদিত ও বিতর্কাতীত রূপ নেয়। সাধারণ মানুষের বিবেচনায় সেই রূপ ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে।

এ ধরনের গান বা কবিতা নিয়ে নিরীক্ষা করতে যাওয়ার মধ্যে তীব্র ঝুঁকি থাকে। এসব শিল্পে নতুনত্বের সংযোজন ঘটালে তা শাস্ত্রীয় শিল্পের বিচারে যত উচ্চমার্গীয়ই হোক না কেন, সাধারণ শ্রোতা, পাঠক ও দর্শক তাতে প্রতারিত বোধ করেন। তাঁরা এটিকে সংশ্লিষ্ট কবিতা বা গানটির আদি ফর্ম বা মূল আদলের বিকৃতি বলে মনে করেন।

তাঁরা সংযোজিত নতুন সুর বা তাল বা বাণীকে মূল আদলের অঙ্গচ্ছেদকারী হাতিয়ার ঠাউরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এটি তখন ট্যাবু হয়ে ওঠে।

‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’ গানটি একটি অদৃশ্য অথচ অপরিবর্তনীয় মূর্তি হয়ে বাঙালি জনমানসের বিমূর্ত বেদিতে এক শ বছরের বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ইতিহাস বলছে, ব্রিটিশ আমলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছিল, তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় ‘বাঙ্গলার কথা’ নামের একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল।

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন দাশকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানোর পর পত্রিকাটির হাল ধরেন তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবী পত্রিকাটির জন্য নজরুলের কাছে একটি কবিতা চেয়ে পাঠান। এর পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল এই গান লেখেন। ‘ভাঙার গান’ শিরোনামে গানটি ‘বাঙ্গলার কথা’ পত্রিকার ২০ জানুয়ারি ১৯২২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

প্রজন্মান্তরে গানটি আমাদের জাতিগত সামষ্টিক চেতনায় অনড় বৃক্ষের মতো শেকড় গেড়ে বসে গেছে। এর কথা, সুর, লয়, অভিব্যক্তি—সব আমাদের একান্ত স্বজন বা সহোদরের মতোই পরিচিত হয়ে উঠেছে। আচমকা যদি কেউ সেই স্বজনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুর, লয় ও বাদ্যের বেশবাস, অলংকার ও প্রসাধনে সাজিয়ে হাজির করে, তাহলে সেই অচেনা চেহারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই কথা

এই গানে নজরুল দ্রুত দাদরা তালে নিজে সুর দিয়েছিলেন। পরে গানটি হয়ে ওঠে বন্দিশালার রাজবন্দীদের বিদ্রোহী গান। যুগ যুগ ধরে গাণটি বিপ্লবীদের রক্তে আগুন ধরিয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পরও এই গান তার বিপ্লবী আবেদন হারায়নি। একাত্তরের রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তিকামী মানুষের মুখে ও মননে এই গান বিপ্লবী মন্ত্রের মতো প্রোথিত ছিল। স্বাধীনতার বহু বছর পরও অধিকার আদায়ের ভাষা হিসেবে গানটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

অর্থাৎ প্রজন্মান্তরে গানটি আমাদের জাতিগত সামষ্টিক চেতনায় অনড় বৃক্ষের মতো শেকড় গেড়ে বসে গেছে। এর কথা, সুর, লয়, অভিব্যক্তি—সব আমাদের একান্ত স্বজন বা সহোদরের মতোই পরিচিত হয়ে উঠেছে। আচমকা যদি কেউ সেই স্বজনকে সম্পূর্ণ অপরিচিত সুর, লয় ও বাদ্যের বেশবাস, অলংকার ও প্রসাধনে সাজিয়ে হাজির করে, তাহলে সেই অচেনা চেহারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ারই কথা।

‘কারার ঐ লৌহ–কবাট’ গানের সংগীতায়োজন গুণগত দিক থেকে কোন মার্গের, সে রায় সংগীতজ্ঞরা দিতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ বাঙালি শ্রোতার বেশির ভাগেরই ভাষ্য: এ আর রাহমান এই কালজয়ী গানটির অন্তস্থ ‘স্পিরিট’ ধরতে পারেননি। তাঁর করা সুরে গানটির মধ্যে বিদ্রোহাত্মক দ্যোতনা নেই বললেই চলে।

শিল্পের চিরায়ত অলিখিত বিধির আলোকে বিবেচনা করলে, এ আর রাহমানের এই নিরীক্ষাকে অনাচার বলা যাবে কি না, তা তর্কসাপেক্ষ। বিশুদ্ধতাবাদীরা হয়তো বলবেন, এ ধরনের নিরীক্ষা ক্ষমার্হ নয়।

আর উত্তরাধুনিকতাবাদী শিল্পবোদ্ধারা বলবেন, শিল্প-সাহিত্যে দেবত্বারোপ চলে না; এখানে অপরিবর্তনীয় বলে কিছু নেই। তাঁরা বলবেন, নিয়ত পরিবর্তনের মাধ্যমে, নির্মিত শিল্প কাঠামোকে ভেঙেচুরে বিনির্মাণই প্রকৃত শিল্পীর কাজ। তীব্র সমালোচনা আসবে জেনেও কোনো কোনো স্পর্ধিত শিল্পী ডিকনস্ট্রাকশনিজম বা বিনির্মাণবাদের পথে হাঁটেন।

এ আর রাহমান হয়তো শেষোক্ত দলের লোক। কারণ, এ কাজ তিনি এবারই প্রথম করেছেন, তা নয়। আজ থেকে ২৬ বছর আগে ১৯৯৭ সালে ‘মা তুঝে সালাম’ অ্যালবামে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা ‘বন্দে মাতরম্’ গানটিকে নিজের মতো করে তৈরি করে প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাঁর সেই সংগীতায়োজনের ‘বন্দে মাতরম্’ কিন্তু এখন নতুন প্রজন্মের অনেকে শোনেন এবং উপভোগও করেন।

একইভাবে আজকে যে শিশুদের বয়স এক বছর, তারা আজ থেকে ২৬ বছর পর টগবগে যুবক হয়ে এ আর রাহমানের কম্পোজ করা ‘কারার ঐ লৌহ–কবাট’ সমস্বরে গাইতে গাইতে যৌবনকে উদযাপন করবে না, সে নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

সারফুদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক

sarfuddin2003@gmail.com