গোপাল ভাঁড়: বাস্তবের না কল্পনার

মিষ্টির দোকানে থরে-থরে সাজানো রয়েছে সন্দেশ, পানতোয়া, রসগোল্লাসহ হরেক মিষ্টান্ন। এমন রসালো মিঠাই দেখে কার না জিভে জল আসে! ছোট্ট গোপালেরও এল। মামাবাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিল সে। পথে দোকানে মিষ্টি দেখে জিভে জল আসার সঙ্গে সঙ্গে তার খিদেও গেল বেড়ে। পেটে শুরু হলো ছুঁচোর কীর্তন। কিন্তু হাতে টাকাপয়সা নেই। কী করা যায়?

গোপাল দেখল, দোকানে বসে আছে ময়রার ছেলে। আর তার বাবা দুপুরের খাবার খাচ্ছে পেছনের ঘরে বসে। অমনি টপাটপ থালায় সাজানো মিষ্টি খেতে শুরু করল সে। আকস্মিক এই কাণ্ডে ময়রার ছেলে তো অবাক। ‘কে রে তুই? বলা নেই কওয়া নেই দিব্যি মিষ্টি খেয়ে চলেছিস? কি নাম তোর?’, বলল সে।

একের পর এক মিষ্টি পেটে চালান দিতে দিতেই গোপালের জবাব, ‘আমার নাম মাছি। আমি তো রোজই মিষ্টি খাই। তুই কি নতুন দেখলি আমাকে?’

ছেলেটি এরপর তার বাবাকে বলল, ‘বাবা, মাছি মিষ্টি খাচ্ছে।’ বাবা বলল, ‘খাকগে। ও আর কত মিষ্টি খাবে। রোজই তো খাচ্ছে। তুই কোনো দিন ওকে আটকাতে পারবি না।’

শেষমেশ ছেলে আর কী করে! চুপচাপ হয়ে গেল। গোপাল ততক্ষণে দোকানের সন্দেশগুলো শেষ করে পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বাড়ির পথ ধরেছে।

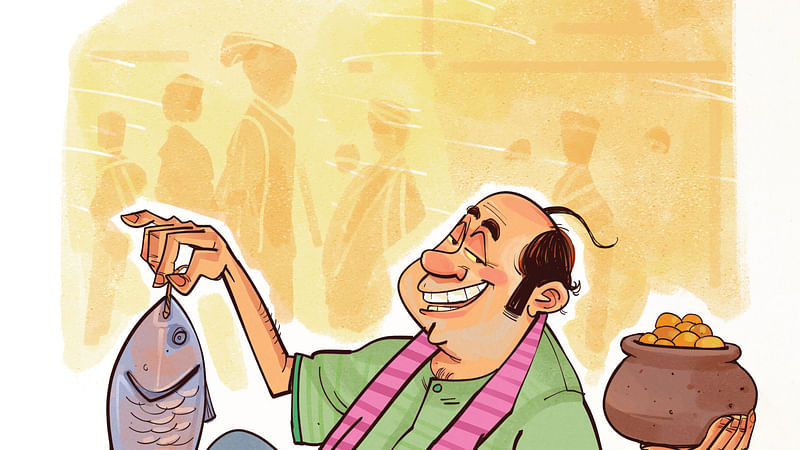

ঢোল–সহরত করে কাউকে আর বলে দেওয়ার দরকার নেই, ওপরের গল্পটি গোপাল ভাঁড়ের। ভাঁড় বলতে আমরা তো অদ্বিতীয় গোপালকেই চিনি। ভাঁড়ের অবয়ব মনে এলে অবধারিতভাবে টাকমাথা, টিকিওয়ালা, পেটমোটা দারুণ রগুড়ে গোপালের চেহারাই ভেসে ওঠে বাঙালির চোখে। তাঁর নাম অবশ্যই গোপাল ভাঁড়। কাল পরম্পরায় মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত তাঁর গল্প শুনে হাসেনি এমন বাঙালির দেখা পেতে হলে খড়ের গাদায় রীতিমতো সুঁচ খুঁজতে হবে। কেননা, এখন অব্দি গোপাল ভাঁড়ই রসপ্রিয় বাঙালির মৌখিক ঐতিহ্যের পরম প্রতিনিধি।

লোকমুখে পল্লবিত তাঁর গল্পগুলো হাসির ভাঁড়ার বটে, তবে ওই হাসির নেপথ্যে গুপ্ত ঘাতকের মতো রয়েছে মিছরির ছুরিও—একটি সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে সমালোচনার মাধ্যমে এফোঁড়-ওফোঁড় করে একেবারে উদোম করে দেয় সেই ছুরি। আছে লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষা এবং মোটা দাগে সমাজসংস্কারের ব্যাপার–স্যাপারও। এত কিছুর পরও গোপাল বাঙালির কাছে ভাঁড় বই বেশি কিছু নন, হাস্যরসিক এক কৌতুকপ্রিয় চরিত্র। তাঁর জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে এর মধ্যেই তৈরি হয়েছে একাধিক সিনেমা, টেলিভিশন ধারাবাহিক ও অ্যানিমেশন। এ ছাড়া কে না জানে, উনিশ শতকের শুরুতে কলকাতায় বিপুল পসার জমানো বটতলাকেন্দ্রিক সাহিত্যের অন্যতম হাতিয়ার ছিল এই গোপাল ভাঁড়ের গালগল্প।

আজকের বাংলাদেশে গোপাল ভাঁড়ের জয়জয়কার ঠিক আগের মতো নেই। এর পেছনে নানা সামাজিক কারণ আছে। জোরালোভাবে আছে পশ্চিমা শিক্ষায় আমাদের বদলে যাওয়া ‘আধুনিক সংবেদনশীল’ মন। এই নাগরিক রুচিতে গ্রামীণ রসিকতা অশোভন ও অশালীন ঠেকে। তারপরও গ্রাম–অধ্যুষিত বাংলার আনাচে–কানাচে গোপাল ভাঁড় রয়ে গেছেন। বাঙালির হৃদয় থেকে হাস্যরসিক এই চরিত্রটিকে মুছে দেওয়া অত সহজ নয়।

কালে কালে গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে গঙ্গা-পদ্মা-যমুনায় কম জল ঘোলা হয়নি। গোপাল ভাঁড় কে? আদতেই কি তিনি ছিলেন? তিনি কি একাধিক মানুষের গল্পের সমাহারে গড়ে ওঠা একক কোনো চরিত্র, নাকি সুনির্দিষ্ট কোনো এক ব্যক্তিই?

কেউ বলেছেন, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে সত্যিই গোপার ভাঁড় বলে কেউ ছিলেন। কারও বক্তব্য, গোপাল ভাঁড় নামে কারো অস্তিত্ব খোঁজা বৃথা। কেননা, ইতিহাসে এ চরিত্রের তেমন কোনো সাক্ষ্য নেই।

গোপাল ভাঁড়ের গল্পগাছা দিয়ে গত তিন শ বছর ধরে বাঙালি আসর গুলজার করেছে, হঠাৎ হুট করে বললেই হলো নাকি তিনি নেই!

গোপাল ভাঁড় নামের চরিত্রটি অবশ্যই সত্য, বাঙালির জীবনে। তবে কথা হলো, বাস্তবের গোপাল ভাঁড় কতটা সত্য? এখানে সত্য আর মিথ্যাকে কীভাবে খুঁজে দেখতে পারি আমরা? প্রশ্নটি মাথায় নিয়ে চোখ ফেরানো যাক গোপাল ভাঁড়েরই বহু পরিচিত একটি গল্পে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার গোপাল ভাঁড়ের বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাকে বললেন, ‘গোপাল, বড় বিপদে পড়েছি।’

গোপাল জানতে চাইল, ‘কী বিপদ মহারাজ?’

রাজা বললেন, ‘সত্য আর মিথ্যার দূরত্ব অনুমান করতে পারছি না। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে পারো, তাহলে ভালো হয়।’

গোপাল বলল, ‘এ আর এমন কি কঠিন সমস্যা, মহারাজ! চোখ আর কানের মধ্যে দূরত্ব যতটা, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে দূরত্ব ততটায়।’

মহারাজ গোপালের কথার অর্থ বুঝলেন না। বললেন, ‘গোপাল, বুঝিয়ে বলো। তোমার কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না।’

গোপাল বলল, ‘মহারাজা, যা শুনবেন তা যদি চাক্ষুষ প্রমাণ করতে পারেন, তবে তাই হলো সত্যি। আর কানে শুনলেন, চোখে দেখলেন না, এটা কখনো সত্যি নয়। সেজন্যই সত্য-মিথ্যার সঙ্গে চোখ-কানের সম্পর্ক খুবই গভীর এবং চোখ-কানের মধ্যে দূরত্ব যতটা, সত্য-মিথ্যারও দূরত্ব ততটা।’

নদিয়ার পরগনার কৃষ্ণনগরের প্রতাপশালী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে গল্পের পর গল্পে ‘চুনোপুটি’ এক ভাঁড়ের কাছে নাকাল হয়েই চলেছেন, যাকে ছাড়া নদিয়া–অধিপতির এক মুহূর্ত চলছে না, সেই গোপাল ভাঁড় কি বাস্তবিক রক্তমাংসের মানুষ, নাকি লোকমানসের কল্পনা ও গালগল্পে সৃষ্টি হওয়া কোনো চরিত্র, তা নিয়ে গোল বেধে আছে অনেকদিন। তাই যুক্তিতর্কের খাতিরে এবং প্রশ্নটির মীমাংসার জন্য ‘গোপাল শুধু ভাঁড় নয়’ গল্পটিই বড্ড লাগসই হতে পারে। এটি আখতার হুসেন সম্পাদিত গোপাল ভাঁড়ের ৫ ডজন গল্প থেকে নেওয়া হলেও এই একই গল্প ছড়িয়ে আছে গোপাল ভাঁড়ের নামে চালু থাকা আরও বহু সংকলনে। আর এখান থেকে সত্য আর মিথ্যা প্রসঙ্গে গোপালের ‘কানে শুনলেন, চোখে দেখলেন না, এটা কখনো সত্যি নয়’ যুক্তিটি আমলে নিলে বাঙালির এই রসিক ভাঁড়ের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ কারার যথেষ্ট মওকাও পাওয়া যায় বৈকি! কারণ, এতকাল ধরে আমরা তো শুধু ‘কানে শুনে’ই গোপালের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে আসছি, চোখের দেখা দেখিনি।

বরাবর শুধু এ কথাই শুনে এসেছি যে ‘বাংলার বিক্রমাদিত্য’ নামে খ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নবরত্ন সভার অন্যতম সভাসদ ছিলেন গোপাল ভাঁড়। তিনি রসিকরাজ, হাসির রাজা।

গোপাল ভাঁড়ের গল্প সংকলনগুলোর ভেতরে গোপাল ভাঁড় রহস্য (১৯৫১) নামে অন্যতম প্রাচীন যে বইটির হদিস পাওয়া যায়, সেখানেও ওপরের কথার সমর্থন রয়েছে, ‘গোপাল যে আজ বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে তাহার আর একটী কারণ আছে। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই, গোপালের বিদ্যা ফুটিয়া প্রকাশ পাইবার অবসর পাইয়াছিল। লোকপরম্পরায় গোপালের ঐ সকল গুণের কথা শুনিয়া মহারাজা পরম প্রীতির সহিত গোপালকে, প্রায় নিরক্ষর এবং পরামাণিক জানিয়াও রাজসভায় স্থান দিয়াছিলেন।’ হাস্যরসিক শ্রীশ্যামসুন্দর বর ও প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত এবং ১০৫ চিৎপুর রোড কলকাতা থেকে প্রকাশিত বইটিতে গোপালের পরিচয় দিতে গিয়ে আরও বলা হয়েছে, ‘গোপাল হাস্যরসের অবতার। লোক হাসাইবার জন্যই বুঝি তাহার জন্ম। গোপাল আজ বহুদিন হইল গত হইয়াছে।’

কিন্তু ‘গত হইলে’ও গোপালকে কি চোখে দেখিনি আমরা?

এই যে এখন ইউটিউবে কি ভিডিওতে হামেশাই দেখতে পাই, ধুতি ও জামা পরা টাক মাথায় টিকিওয়ালা এক পেটমোটা লোক রাজার মুখের ওপর উচিত কথা বলছে আর তাতেই খুব খিলখিলিয়ে উঠছি আমরা, আমাদের কাছে তিনিই তো রসরাজচূড়ামণি। বছরের পর বছর ধরে বইপত্রে সংকলিত গল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালির মনের মণিকোঠায় তিনি বড়ই সচিত্র। এপার বাংলা-ওপার বাংলায় কোনো বাঙালি যদি গোমড়ামুখো হতেও চায়, অমনি দেখা যাবে, পরনের ধুতি ও জামা মাথায় বেঁধে, উদোম হয়ে আস্ত একটা ইলিশ মাছ হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে পথ দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন গোপাল ভাঁড়। আর এ দৃশ্য দেখে আমরা তো হেসেই খুন।

ঘটনা কী?

বুদ্ধির খেলায় গোপাল ভাঁড়ের সঙ্গে কোনোভাবেই এঁটে উঠতে পারেন না রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তাই তাঁকে হারাতে এক অদ্ভুত কথা বললেন তিনি। কোনো এক ইলিশ মৌসুমে রাজা ঘোষণা দিলেন, কেউ যদি প্রকাশ্য রাস্তায় ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে, লোকজনকে ‘মাছের দাম কত?’ এমন ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরতে পারে, তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি পুরস্কার দেবেন। আর না পারলে নিশ্চিত শাস্তি। বাঙালি যতই মাছ-ভাত খাক না কেন, কার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে রাজার এমন অসম্ভব প্রস্তাবে রাজি হবে!

রাজি হলেন সেই গোপাল ভাঁড়ই। আমজনতার প্রশ্ন থেকে বাঁচতে এক অপ্রত্যাশিত বুদ্ধির খেলা খেললেন তিনি, নিজের ধুতি আর জামা মাথায় বেঁধে নিলেন। এখন কে আর মাছের দাম জিজ্ঞাসা করে, সবাই তো দিগম্বর গোপালকে দেখেই হতভম্ব। অগত্যা গোপলের মতো এক সামান্য মানুষের কাছে হেরে গেলেন রাজা।

‘শাসক’ রাজাকে নাকাল হতে দেখে ‘শাসিত’ জনতার বিপুল তৃপ্তি। আর গোপালের গল্পে সুকুমার রায়ের ওই ‘হুকোমুখো হ্যাংলা’র মতো হাসতে না-জানা বেরসিক বাঙালির ফেটে পড়া হাসির অন্তরালে তখন বয়ে যেতে থাকে রাজাকে ‘দেখে এক হাত দেখে নেওয়ার’ গুপ্ত আনন্দও।

গল্পের গোপাল নিজের কৌশল আর বুদ্ধি দিয়ে রাজাকে পরাস্ত করে সবসময় আমাদের এমনভাবেই হাসিয়ে চলেছে। কেবল হাসিই নয়, হাসির ছলে, অনেক সময়ই শ্লীল-অশ্লীলের ভেদরেখা মুছে দিয়ে ভাঁড়ামি করতে করতে সমাজ ব্যবস্থার ছিদ্রগুলো দেখিয়ে দিতেও তিনি দারুণ ওস্তাদ। গল্পগাথার মধ্য দিয়ে গোপাল প্রকারান্তরে যে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়ও নামেন, বিষয়টিকে অর্জুনদেব শর্মা ব্যখ্যা করেন এভাবে, ‘গোপালের বুদ্ধিই তার চাবিকাঠি’ হিসেবে। তাঁর ভাষায়, ‘তার বুদ্ধি অলসের বুদ্ধি নয়। তার বুদ্ধি সতত ঘুরে গেছে—“আত্মানং সততং রক্ষেৎ” এই আদর্শকে ঘিরে। আত্মরক্ষা মানুষের অনিবার্য সাধারণ ধর্ম। এই সাধারণ বুদ্ধি—বা কমনসেন্সই গোপালের ভরকেন্দ্র।’ (গোপাল ভাঁড়: ভূমিকা, ‘লোক ঐতিহ্য ও গোপাল ভাঁড়’ ক্রোড়পত্র, শারদীয় অনুষ্টুপ, ১৪২২)।

কেবল ‘কমনসেন্স’-এর জোরে হাস্যরসাত্মক ও কৌতুককর পরিস্থিতি তৈরি করে, কখনো কখনো বিবেকের মতো গোপাল ভাঁড় বলে চলেন, ‘রাজা, তুমি ন্যাংটো’—এমন বিশ্লেষণে লোকসংস্কৃতিবিদ ও ইতিহাস-গবেষকদের বেশির ভাগেরই সায় আছে। দ্বিমত ঘটছে তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব আছে কি নেই, তার বেলায় এসে। কেউ বলেছেন, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে সত্যিই তিনি ছিলেন। কারও কথা, গোপাল ভাঁড় নামে একক কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব খোঁজা বৃথা। কারণ, ইতিহাস তেমন সাক্ষ্য দেয় না।

গোপালের অস্তিত্বের পক্ষে-বিপক্ষের এসব প্রশ্নে যাঁরা জোর তর্ক-বিতর্ক করেছেন, প্রত্যেকেই বিদগ্ধজন, পণ্ডিত। ফলে গত এক শ বছর ধরে জল ক্রমশ ঘোলাই হয়েছে।

গোপাল ভাঁড় ছিলেন কি নেই—এ প্রশ্নের তদন্তে ইতিহাসের সেই ঘোলা জলে আরেকবার সাঁতার দেওয়া যাক।

বাঙালের গোপাল ভাঁড় দর্শন

আগেই বলা হয়েছে, গোপাল ভাঁড় নামের রসিক লোকটি সম্পর্কে সাধারণ জনশ্রুতি এই যে তিনি ছিলেন বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া পরগণার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার অন্যতম সভাসদ।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০—১৭৮৩) আঠারো শতকের বাংলার বহুবর্ণিল ও বিতর্কিত এক ব্যক্তিত্ব। বঙ্গদেশে দুর্গাপুজার প্রবর্তক, শাক্তধর্মের অনুসারী, একনিষ্ঠ শিবসাধক অথবা জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যেমন ‘বাংলার বিক্রমাদিত্য’ অভিধায় জনপ্রিয় হয়েছেন, তেমনি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে সুবে বাংলা যে ইংরেজদের করায়ত্ত হলো, তারও তিনি অন্যতম ক্রীড়নক। এ কারণে অনেকের কাছে তাঁর পরিচয় ‘বেঈমান’ হিসেবেও।

এসব নানাবিধ কারণে ইতিহাসকাররা তাঁকে একমাত্রিক চোখে দেখতে নারাজ। তাঁদের ভাষায়, কৃষ্ণচন্দ্র ‘যুগসন্ধিক্ষণের মানুষ’। নদিয়ার এই খ্যাতিমান রাজা পিতা রঘুরামের মৃত্যুর পর রাজ্যারোহণ করেন ১৭২৮ সালে, তাঁর বয়স তখন ১৮ বছর। মোট ৫৪ বছরের রাজত্বকালে নিজের রাজ্যের সীমানা তিনি উত্তরে মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমে ভগীরথী, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর দ্বীপ এবং পদ্মা পেরিয়ে পূর্বে ধূলিয়ারপুর পর্যন্ত বাড়িয়েছিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ঘিরে অনেক বিতর্ক থাকলেও শিল্পসাহিত্যের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ ছিল, ইতিহাস তা সবসময় স্বীকার করে। সেকালের প্রেক্ষাপটে নদিয়া তথা নবদ্বীপে অভূতপূর্ব এক সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটেছিল কৃষ্ণচন্দ্রের পৌরহিত্যে। রাজসভায় বিচিত্র প্রতিভার সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। ন্যায়শাস্ত্র বিশারদ হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, ষড়দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ পঞ্চানন থেকে শুরু করে সংগীতকার রামপ্রসাদ সেন ও অন্নদামঙ্গল-এর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর—কে না ছিলেন তাঁর সভাসদ!

কিংবদন্তি বলছে, এই রাজসভারই অন্যতম আরেক সভাসদ গোপাল ভাঁড়। এই কিংবদন্তির উৎস মানুষের মুখে মুখে ফেরা গোপাল ভাঁড়ের গল্প, যেখানে এই রগুড়কর্তার সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা এমনই যে গল্পের পরিসরে স্বপ্নদৃশ্যে কখনো বা তাঁরা লেহনও করছেন একে অপরের শরীর।

এতক্ষণে সবারই হয়তো মনে পড়ে গেছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সেই স্বপ্নবিবরণী।

স্বপ্নে গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন দুটো গর্ত—একটা মধুর, অন্যটা বিষ্ঠার। তো রাজা পড়লেন মধুর গর্তে আর গোপাল বিষ্ঠার। এরপর ভাঁড় গোপাল যখন কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজের স্বপ্নের বিবরণ দিলেন, জানা গেল, ‘তারপর দুজনের যা অবস্থা হলো, ওইভাবে তো আর পথচলা যায় না। তাই আমরা কোনো জলাশয়ের সন্ধান করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখতে পেলাম না। অগত্যা আমি আপনার গা চাটতে লাগলাম আর আপনি আমার গা চাটতে লাগলেন।’

গোপাল ভাঁড়ের নাম নিলেই যে অবধারিতভাবে কৃষ্ণচন্দ্র এসে হাজির হন, এ কারণেই কি নবদ্বীপ-রাজাদরবারে সভাসদরূপে তাঁকে স্বীকার করে নিয়েছেন পণ্ডিতেরাও? যেমন, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা বইয়ে অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন, ‘গোপাল রসিক-চূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রয়ের রাজসভার ভাঁড় ছিলেন।’

১৯৫২ সালে হোমশিখা নামে এক পত্রিকা গোপাল ভাঁড়ের ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। সেখানে ‘গোপাল ভাঁড়ের নামে প্রচলিত গল্পসংগ্রহ’ নামের প্রবন্ধে অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামীও লেখেন একই কথা, ‘শোনা যায়, মহারাজের (রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের) সভায় আরেকটি রত্ন ছিলেন—তিনি স্বনামখ্যাত রসসাগর গোপাল ভাঁড়।’

যাঁরা বলছেন, রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে সত্যিই তিনি ছিলেন, তাঁদের কাছে কৃষ্ণচন্দ্র একটি বড় সূত্র, সন্দেহ নেই। তবে আরও দুয়েকটি সূত্রও হাজির আছে। এর একটি হলো কৌতুকবিলাস নামে কাব্য। ‘নবদ্বীপাধিপতি শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনব্যবস্থার কৌতুক সংগ্রহ’ নামেও এটি সমাধিক পরিচিত। রচয়িতা দ্বিজ শ্যামাচরণ বা শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়। সংগত কারণে ১৮৪৪ সালে (১২৫০ বঙ্গাব্দ) লেখা বইটিকে গোপাল ভাঁড়ের ‘আদি আকর’ বলে শনাক্ত করেছেন গবেষকেরা। যদিও তাঁরা বলছেন, পলাশী যুদ্ধের পর অর্থাৎ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে শিবচন্দ্র রায় (১৭৮২—১৭৮৮) রাজাসনে বসেন। তখন থেকেই ‘একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের কাহিনি গোপালের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে এবং প্রচলিত হতে থাকে।’ তাহলে শিবচন্দ্রের সময়কালে পয়ার ছন্দে যখন এটি রচিত হলো, সেখানে গোপালের নামের সঙ্গে কি ঢুকে পড়েছে ওই ‘বিশিষ্ট অঞ্চলের’ কাহিনি? এ প্রশ্নে গবেষক অর্জুনদেব সেন শর্মা রায় দেন, ‘তিনিও (শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়) সত্যের মতো বিবরণ দিয়ে যান, কিন্তু তথ্য দিতে পারেন না। তাহলে এখানেই আশ্চর্য যে, গোপালকে নিয়ে যখন গল্প রচনা হচ্ছে—তখন রূপকথার যুগ আইনত আর নেই, অথচ প্রায় রূপকথার ফর্মে তাকে নিয়ে রচনা চলছে।’

কৌতুকবিলাস কাব্যে একবার চোখ ফেরানো যাক। এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মানসম্মান রক্ষার উপায় বাতলে দিচ্ছেন প্রত্যুৎপন্নমতি রসিক গোপাল ভাঁড়।

এখানে বিষাদ ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

কী রূপেতে এইবার মান রক্ষা পায়।।

হেনকালে গোপাল আসিল সভায়।

গললগ্নিকৃতবাসে সন্মুখে দাঁড়ায়।।...

গোপাল কহিছে রাজা এ কেমন ধারা।

আজি কেন সদানন্দ নিরানন্দ পারা।।

রায় বলে কী আর বলিব আমি বাণী।

এত দিনে নষ্ট হইল যা ছিল গো মানী।।

কহিল গোপাল কহ সে আর কেমন।

ভূপতি কহিল পরে সব বিবরণ।।

হাসিয়া গোপাল বলে এই সে কারণ।

অতি অল্প দায়ে কেন বিষাদ রাজন।।

আজ্ঞা দেহ এই ক্ষণে জিনিব তাহারে।

তোমার দাসেরে দাস আমারে কে পারে।।

রাজা বলে পাগলের প্রায় কহ কথা।

কীসে তুমি জয়ী হবে খেয়ে মোর মাথা।।

গোপাল কহিছে রাজা বুদ্ধি বলবান।

কী করে পণ্ডিতে বুদ্ধি সারদা সমান।।

‘সারদা সমান’ বুদ্ধির ব্যবহারে বিভিন্ন গল্পে গোপাল যেমন করে কৃষ্ণচন্দ্রকে আগলে রাখেন, এ কাব্যেও ঠিক তাই ঘটে। আর এ রকম ঘটে বলেই কি অর্জুনদেব সেন শর্মা তথ্যহীনতার কথা বলেন?

গোপাল-বিষয়ক তথ্যের খোঁজে অন্যত্রও হাতড়ানো যেতে পারে। রসিক গোপালের বাস্তবিক অস্তিত্বের প্রশ্নে যাঁরা শক্ত অবস্থান নিয়েছেন—সেকালের অজিতকুমার ঘোষ, অতুল সুর, মদনমোহন গোস্বামী, বীরেন্দ্রমোহন আচার্য থেকে একালের সুজিত রায়—সবাই-ই বারবার নবদ্বীপ–কাহিনি বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড় নামের একটি বইকে ‘আদর্শ’ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯২৬ সালে (১৩৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত এ বইয়ের লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। প্রকাশকও তিনি। কুন্তলীন প্রেস থেকে বেরোনো বইটিতে নিজেকে তিনি গোপাল ভাঁড়ের বংশধর বলে দাবি করেছেন। শুধু কি দাবি? তাঁর বক্তব্যে প্রথমবারের মতো সুনির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হলেন গোপাল ভাঁড়। বলা ভালো, ঘটনাটি যে সময় ঘটছে, এর ৪৩ বছর আগেই গত হয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র।

নগেন্দ্রনাথ দাসের আগে কেউ কেউ গোপালের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তাঁর বংশের ঠিকুজি মেলে ধরতে পারেননি। নগেন্দ্রনাথের মতে, গোপালের প্রকৃত নাম গোপালচন্দ্র নাই। তিনি ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ অন্তঃপুরের ভান্ডারের তত্ত্বাবধায়ক। তাই গোপালচন্দ্র নাই থেকে তাঁর পদবি হয়ে গেল ভাণ্ডারি—গোপালচন্দ্র ভাণ্ডারি। সেই ভাণ্ডারি থেকে আরও পরে ভাঁড়। তাঁর বাবার নাম দুলালচন্দ্র নাই। প্রপিতা আনন্দরাম নাই। জাতিতে তাঁরা নাপিত। তবে দুলালচন্দ্র ছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁর শল্যচিকিৎসক বা বৈদ্য।

রক্তমাংসের গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্বের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় আকর হিসেবে চিহ্নিত নবদ্বীপ কাহিনী গেল শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হওয়ার পর অনেককালই বাজারে ছিল না। সম্প্রতি কলকাতার তবুও প্রয়াস পত্রিকার ‘গোপাল ভাঁড়’ সংখ্যায় বইটির ফ্যাক্সিম্যালি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পরে ২০২২ সালে নবদ্বীপ–কাহিনী আবার নতুনভাবে বই আকারেও বেরিয়েছে।

‘তৎকালে অস্ত্র-চিকিৎসা নাপিত জাতির অধিকৃত ছিল’ মন্তব্য করে নবদ্বীপ কাহিনীতে দেওয়া আছে একটি তথ্য, গোপালরা ছিলেন দুই ভাই। বড় ভাই কল্যাণ আর ছোট ভাই গোপাল। তাঁর জন্ম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি, মুর্শিদাবাদে। নগেন্দ্রনাথ দাস লিখেছেন:

‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপালের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে লইয়া যান। গোপাল অতি সুপুরুষ ও বাল্যকাল হইতে সুচতুর ও হাস্যোদ্দীপক বাক্যাবলী প্রয়োগে বিশেষ পটু ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি পঞ্চরত্নের সভা ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের প্রত্যুৎপন্নমতি ও বাকপটুতা দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় সভায় অন্যতম সদস্য পদে নিযুক্ত করেন।

গোপালের বাকচাতুর্যশক্তি শীঘ্রই দেশব্যাপী হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই গোপাল পঞ্চরত্নসভার একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। গোপাল ধর্ম্মপরায়ণ এবং চরিত্রবান থাকাই মহারাজা ও মহারানী তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

গোপালের একটি পুত্র ও রাধারাণী নামে একটি কন্যা ছিল। রাধারাণীর দুই পুত্র রমেশ ও উমেশ। বহুদিন হলো সে বংশ লোপ পাইয়াছে।’

নরেন্দ্রনাথের ভাষ্য, গোপালের বংশ লোপ পেলেও তিনি তাঁর ভাই কল্যাণের নবম অধস্তন পুরুষ।

গোপাল ভাঁড়ের বংশধর দাবি করা নগেন্দ্রনাথের বক্তব্যের এখানেই শেষ নয়, তিনি আরও লেখেনে, ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় নিত্য নতুন ভাঁড়ের আমদানি হইত। কিন্তু তাহাদের সকলের চাকরি ক্ষণস্থায়ী ছিল। কারণ তাহারা মহারাজকে প্রত্যহ সময়োচিত রসালাপে আমোদিত করতে পারত না। কেবল একমাত্র সদানন্দ পুরুষ গোপালচন্দ্র মহারাজের জীবনের যৌবনকাল হইতে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বসন্তকালের মলয়পবনে পুলকিত কোকিলের ন্যায় রসালাপে মহারাজের মনঃ পুলকিত রাখিয়াছিলেন।’

অর্থাৎ নবদ্বীপ কাহিনীতে নরেন্দ্রনাথ গোপাল ভাঁড়ের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন, তাতে এ কথা বলা হচ্ছে যে যুবক বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র গোপালকে খুঁজে পান এবং রাজার জীবনের শেষ মুহূর্ত অব্দি ভাঁড়রূপী গোপাল তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো ছিলেন।

যুক্তি-তর্ক বিবেচনায় নবদ্বীপ–কাহিনীতে বিবৃত আখ্যানগুলোকে অনেক গবেষকই অবশ্য কিংবদন্তি আর জনশ্রুতির মিলিত প্রয়াস হিসেবে দেখতে চান, তবে তাঁরা এ-ও স্বীকার করেন, গোপাল ভাঁড়কে বাস্তবের মানুষরূপে দেখার ক্ষেত্রে এখন অব্দি এই বই-ই সবচেয়ে বড় নিয়ামক।

সেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে রক্তমাংসের গোপালকে নিয়ে যে চর্চার শুরু, তা এখনো চলমান। অতি সম্প্রতি একটি ইউটিউব ভিডিওর সুবাদে কেউ কেউ দাবি করছেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে গুপ্তহত্যা করিয়েছিলেন। গোপাল কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে রাজার শেষ নিশ্বাস অব্দি ছিলেন বলে নবদ্বীপ–কাহিনীতে জানিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ দাস। তাহলে রাজা তাঁর বিশ্বস্ত অধস্তনকে হত্যা করাবেন কেন? তার একটি ব্যাখ্যাও আছে ভিডিওতে। বলা হচ্ছে, সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রে কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের পক্ষ নেন। গোপালের মতো সংবেদনশীল মানুষ এটি মানতে পারেননি। ফলে এই গুপ্তহত্যা।

গোপালের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে নবদ্বীপ–কাহিনী ছাড়াও লেখা হয়েছে গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে নামে আরেকটি বই। ২০১৪ সালে প্রকাশিত বইটিতে লেখক সুজিত রায়ও সাম্প্রতিককালে আলোচিত ওই ভিডিওর মতো একই দাবি তুলেছেন, ‘তবে জনশ্রুতি, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুক্ত হওয়াকে গোপাল নাকি ভালো চোখে দেখেননি।’

২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি কলকাতার দৈনিক বর্তমান-এ লেখকের নাম না দিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে পাওয়া যাচ্ছে কিছু আনকোরা তথ্য, ‘কিশোর বয়সে বাবা গত হন। মা সতীদাহ প্রথার শিকার। বড় ভাই তৎকালীন সমাজের দাসত্ব প্রথার কাছে নত হতে বাধ্য হন এবং গোপাল গিয়ে পড়েন এক ডাকাতদলের খপ্পরে।’ এটুকু উল্লেখ করে ওই লেখায় বলা হচ্ছে, সেখান থেকে তাঁর (গোপাল ভাঁড়) জীবনের বাঁক ঘুরে যায়। একই লেখায় লেখক গোপালের জন্ম ১৭০২ সালে নদিয়ার ঘূর্ণিতে বললেও এর পক্ষে প্রামাণ্য কোনো সাবুদ দাখিল করতে পারেননি।

২০২২ সালে বেরোনো সত্যি গোপাল, মিথ্যে গোপাল বইয়ে সুপ্রিয় সাহা দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত গোপালের এই গল্পকে জোরালোভাবে নাকচ করেছেন। তাঁর বই থেকে উদ্ধার করা যাক, ‘এইসব অদ্ভুত গল্পগুলো কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই কীভাবে প্রচারিত হচ্ছে জানি না। আজ পর্যন্ত এই তথ্য এত বছর ধরে কোনো লেখক/গবেষকের লেখায় পাইনি। আজ হঠাৎ এসব দেখে বড় সন্দেহ হয়। এইভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর পিছনে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি না ভাবতে ইচ্ছে করে।’

১২৬১ বঙ্গাব্দে লেখা কৌতুকবিলাস এবং ১৩৩ বঙ্গাব্দ রচিত নবদ্বীপ–কাহিনী—মোটামুটি ৫০ বছরের ব্যবধানে বেরোনো বই দুটি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে গোপালের বাস্তব সম্পর্ক নির্ণয়ের বড় পরিচায়ক হলেও গোল বেঁধেছে অন্যখানে।

আদতে গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে কিংবদন্তির শেষ নেই। গোপাল ভাঁড় নামে বাস্তবে কেউ যদি থেকেও থাকেন, তবে তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব ভুল করার পেছনে এসব কিংবদন্তির দায়ও কম নয়। পাশাপাশি এই বিভ্রাটকে আরও মূর্ত করে তুলেছেন মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র এবং খানিকটা কৃষ্ণচন্দ্র নিজেও। বাঙালের গোপাল ভাঁড় দর্শন পরিপূর্ণ করতে তাই এখন প্রামাণ্য কিছু দলিল-দস্তাবেজে ঢুঁ মারতে হবে।

দলিলের বিচারে

আঠারো শতকের কৃষ্ণনগরের সমাজব্যবস্থা এবং কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় দলিল হিসেবে যেটি স্বীকৃত তা হলো, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্য। সে সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতা বুঝতে এই কাব্যের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। কৃষ্ণচন্দ্র সংস্কৃতিবান ছিলেন। শিল্পসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ থাকলেও জীবদ্দশায় তিনি নিজের কোনো জীবনী লিখিয়ে যাননি। তাই ওই কালের ইতিহাস জানতে সাহিত্যই ভরসা, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-এর কাছেই শেষে আমাদের ফিরতে হয় বারবার।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার অন্যতম সভাসদ ভারতচন্দ্র ছিলেন মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ কবি। ইতিহাস বলছে, ১৭৩০ থেকে ১৭৫৬ সালের কোনো এক সময়ে ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে রায়গুণাকর উপাধী দেন। তাঁকে তিনি ১০৫ বিঘা জমিও দান করেন। পরে কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে ১৭৫০ থেকে ১৭৫৩-এর মধ্যে ভারতচন্দ্র রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত অন্নদামঙ্গল কাব্য। এতে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশস্তি যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর প্রায় সব সভাসদ ও তাঁর রাজকার্যের অনুপুঙ্খ বর্ণনা। অন্নদামঙ্গল-এর ‘কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ধণ’ পর্ব থেকে পড়া যাক :

মুখ কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার।

পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্কালঙ্কার।।

ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।

তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি।।

ভূপতি পিসার জামাই তিনজন।

কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন।।

মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।

মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলাধর।।

প্রিয় জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়।

শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়।।

কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।

কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ।।

কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।

মুক্তারাম মুখয্যা গোবিন্দভক্ত দড়।।

একে একে বালা হলো সবার কথা। এমনকি বাদ গেল না কৃষ্ণচন্দ্রের সভার অন্য দুই ভাঁড় শঙ্কর ও তরঙ্গের নামও, ‘অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর–তরঙ্গ।/ হরষিতে বলরাম সদা রঙ্গভঙ্গ।।’

তবে গোপাল ভাঁড়-বিষয়ে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ভারতচন্দ্র। এখানে রাজসভার বাজনাদারদের নাম পাওয়া গেলেও গোপাল যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাসদ, গোটা বইয়ের কোথাও তার কোনো প্রমাণ নেই। মোদ্দাকথা, গোপাল বিষয়ে টুঁ শব্দও করেননি কবি। সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় ও সুজিত রায়সহ যাঁরা গোপাল ভাঁড়ের জীবন্ত অস্তিত্বের প্রতি আস্থাশীল, তাঁরা অবশ্য অন্নদামঙ্গল-এ গোপালের না থাকাকে তাঁর প্রতি ভারতচন্দ্রের ঈর্ষারূপে দেখতে অভ্যস্ত। নবদ্বীপ কাহিনীতেও একই সুর তুলেছেন নগেন্দ্রনাথ দাস। ফলে তর্ক থামেনি, বরং বেড়েছে।

তর্কের আগুনে আরেকটু ঘি পড়েছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্যও। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি এবং কৃষ্ণচন্দ্রের যে নথিপত্র পরবর্তীকালে পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অন্য সভাসদের উল্লেখ থাকলেও গোপাল ভাঁড়ের বিষয়ে কিছুই লেখাজোকা নেই। উপরন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যে দিনলিপি লিখেছেন, তাতেও গোপাল গরহাজির।

আবার কৃষ্ণচন্দ্রের জীবৎকালে অজ্ঞাত এক লেখকের লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং-এ রাজার রাজ্যাভিষেকের ঘটনা অব্দি থাকলেও কোনো নামগন্ধ নেই গোপাল ভাঁড়ের। একইভাবে ১৮০৫ সালে প্রকাশিত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লেখা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতং বইটিতেও অনুপস্থিত গোপাল।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মতো তাঁর অন্যান্য সভাসদদেরও জমি দান করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। দালিলিক প্রমাণ হিসেবে সেসবের দানপত্র সংরক্ষিত আছে রাজবাড়িতে। কেবল গোপাল ভাঁড়ের ক্ষেত্রেই এমন কিছু খুঁজে পাননি ইতিহাসবিদরা। ঠিক একইভাবে ওই রাজবাড়িতে তাঁরা খুঁজে পাননি গোপাল ভাঁড়ের কোনো বিশ্বাসযোগ্য ছবিও।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে মোগল রীতিতে আঁকা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর সভাসদদের একটি তেলচিত্র আছে। এতে রাজাকে ঘিরে পাঁচ ব্যক্তিকে দেখা যায়। এখানে ডানদিকে মহারাজের সামনে দাঁড়ানো স্থূল চেহারার ব্যক্তিটিকে গোপাল ভাঁড় হিসেবে শনাক্ত করতে চান কেউ কেউ। কিন্তু ছবিটির দালিলিক ভিত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকরা শুরু থেকেই সন্দেহ করছেন। একদল আবার ছবির ব্যক্তিকে মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় বলে দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে আরেকজন রসিক ছিলেন বলে ইতিহাসকারেরা জানাচ্ছেন আমাদের। তাই জট পাকাচ্ছে এখানেও। এই ছবি বিষয়ে ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্রের কথা হলো, কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে মহারাজার সঙ্গে গোপালের যে তেলচিত্র রয়েছে তা শিল্পীর কল্পনায় আঁকা। কারণ, ছবিটি আঁকা হয়েছিল গত শতাব্দীতে স্থানীয় মানুষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। নরসুন্দরদের চাপে সম্ভবত রাজা শ্রীশচন্দ্রের আমলে ছবিটি আঁকা হয় বলে অনুমান করেছেন গৌতম ভদ্র।

আবার গোপাল ভাঁড় ও লর্ড ক্লাইভের করমর্দনের একটি তেলচিত্রও এখন দেখতে পাওয়া যায়। নগেন্দ্রনাথ দাসের বর্তমান উত্তসূরী হিসেবে নিজেদের যাঁরা গোপাল ভাঁড়ের বংশধর দাবি করছেন, ছবিটি নিয়ে তাঁদের বিস্তর উৎসাহ। কিন্তু গবেষকেরা একে কাল্পনিক চিত্রের বেশি মান্যতা দেননি।

তবে এসব দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষকেরা যখন গোপাল ভাঁড়ের বাস্তব অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেওয়ার পক্ষপাতী, তখন দুটি বই এবং একটি গেজেট গোপালের উপস্থিতিরও একটি বয়ান হাজির করছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে—১৯১১ সালের আশেপাশে—লেখা বিখ্যাত নদিয়া কাহিনীতে কুমুদনাথ মল্লিক জানাচ্ছেন, ‘গোপাল ভাঁড় নরসুন্দর বংশীয় ছিলেন, কেহ কেহ উহাকে কায়স্থ বলিয়া থাকেন। তাহার নিবাস শান্তিপুরে ছিল।’ অন্যদিকে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং নামে যে সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল, শুরুতে সেখানে গোপাল ভাঁড়ের নামোল্লেখ না থাকলেও নদিয়া রাজদরবারের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ১৮৭৫ সালে যখন এটি বাংলায় অনুবাদ করলেন এবং পরিবর্ধিত আকারে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং নামে প্রকাশ করলেন, তখন ওই সংস্করণে ঘোষিত হলো গোপালের অস্তিত্ব, ‘গোপাল ভাঁড় নরসুন্দর জাতীয় শান্তিপুর নিবাসী। তাহার বংশ লুপ্ত হইয়াছে।’

নদিয়া জেলার গেজেটেও জে এইচ গ্যারেট গোপাল ভাঁড়ের শারীরিক উপস্থিতি স্বীকার করে তাঁর বাড়ি কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি গ্রামে বলে উল্লেখ করছেন।

এক্ষেত্রে গবেষকেরা আবারও এনেছেন তথ্যহীনতার অভিযোগ। তাঁদের মতে, গ্যারেট তাঁর দেওয়া তথ্যের কোনো সূত্র দেননি। তিনি সম্ভবত কৃষ্ণনগরের জনশ্রুতিকেই প্রধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন আর খটকা

কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়ের সময় থেকে আমাদের এই সময়ের দুরত্ব তিন শ বছরের। কিন্তু মাত্র শ তিনেক বছরের আগেকার মানুষ গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে এত ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় কেন? যেখানে তাঁর সমসাময়িক কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব নেই। প্রশ্ন আর খটকা তাই পিছু ছাড়ছে না।

গোপাল সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথ দাসের ভাষ্য এবং এক কথায় তাঁকে গোপালের বংশধর মেনে নিলে আর কোনো কথাই ছিল না। তবে গোপালের জীবনকে তিনি যেভাবে নির্মাণ করেছেন, সেটিই তৈরি করেছে অনেকগুলো খটকা আর ফাঁকফোকর। যেমন, নগেন্দ্রনাথ লিখেছেন, কৃষ্ণচন্দ্রের যৌবনকাল থেকে মৃত্যু অব্দি গোপাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু গোপালের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু কবে হলো, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে কোথা থেকে রাজসভায় নিয়ে এলেন—এসব তথ্যমূলক বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ কিছু বলেননি। তাঁর লেখা নবদ্বীপ–কাহিনী বিশ্লেষণ করে এ প্রসঙ্গে নদিয়ার গবেষক সুপ্রিয় সাহা মত দেন, ‘এই বইতে গোপালের মেয়ের নাম রাধারানি এবং মেয়ের দুই পুত্র রমেশ ও উমেশের নাম উল্লেখ থাকলেও, ছেলের নাম লেখক জানাতে পারেননি। বরং তিনি জানিয়েছেন, পুত্রের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। এখন আমরা যদি গোপালের গল্পগুলোকে সত্য বলে ধরে নিই, তবে দেখব যে অনেক গল্পেই গোপালের পুত্রবধূরও উল্লেখ আছে। গোপালের ছেলের কি বিয়ে হয়েছিল। তার কি কোনো সন্তান আছে?... এসব কিছুই জানা যাচ্ছে না। তাঁর বংশ বিলুপ্ত হয়েছে লেখক শুধু এটুকু জানিয়েই হাত ঝেড়ে ফেলেছেন।’

এমন নানান প্রশ্ন আর খটকার ভেতরে নদিয়ার আরও দুই কৃতি লোকসংস্কৃতি গবেষক সুধীর চক্রবর্তী ও মোহিত রায় ‘কৃষ্ণনগরের নাগরিক’ গোপালের অনৈতিহাসিকতার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ।

মূলত গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে ইতিহাসবিদদের খটকা প্রথম থেকেই। তাই ‘প্রসঙ্গ: কৃষ্ণচন্দ্র’ শিরোনামের লেখায় বহু আগে নগেন্দ্রনাথ দাসকে উদ্দেশ্য করে অলোককুমার চক্রবর্তী লিখেছিলেন, ‘কাল্পনিক গোপাল ভাঁড়ের সাথে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের মিল খুঁজে পেয়েছেন বলেই কি তিনি নিজেকে গোপালের বংশধর পরিচয় দিতে চান?’ (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, অলোককুমার চক্রবর্তী)

এদিকে অন্য কেউ কেউ আরও কিছু যুক্তি নিয়ে হাজির। তাঁদের কথা, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাসদ কবি ভারতচন্দ্র ও সংগীতজ্ঞ রামপ্রসাদ দুজনকেই জমি দান করেছিলেন। গোপাল যদি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়পাত্র এবং ওই আমলের লোক হবেন, তবে নদিয়া বা কৃষ্ণনগরে তাঁর কোনো ভূ-সম্পদ থাকার প্রমাণ নেই কেন? গোপাল যদি তাঁর সমসাময়িক এবং একই সভার সদস্য হতেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-এ নিশ্চয় তাঁকে পাওয়া যেত—এই তাঁদের ফয়সালা।

এরপরেও শেষ হয় না খটকার ফিরিস্তি। গোপালের অনেক গল্পে তাঁর মা ও স্ত্রীর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু তাঁর মা আর বউ সম্পর্কে ইতিহাস বিস্ময়করভাবে নীরব। তাঁরা বেঁচে আছেন কেবল গল্পেই।

ফলে নগেন্দ্রনাথ দাসের লেখা নবদ্বীপ–কাহিনী শিরোনামে পুস্তকটিকে গোপালের একক ব্যক্তি অস্তিত্বে সন্দিহান পণ্ডিতেরা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। উপরন্তু প্রশ্ন তুলেছেন, গোপালের উত্তরাধিকারী বিষয়ে লেখকের দাবি নিয়েও, গোপালের বড় ভাই কল্যাণের বংশ-পদবি ‘নাই’ হলে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম নগেন্দ্রনাথের পদবি ‘দাস’ কেন?

এ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ কোনো কথা বলেননি। তবে তাঁর বর্তমান প্রজন্ম—যাঁরা এখন বাস করছেন কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের রাধাপ্রসাদ লেনে—তাঁদের বক্তব্য, ‘নরেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর পারিবারিক পদবি পরিবর্তন করেছিলেন।’

নগেন্দ্রনাথ দাসের বর্তমান বংশদরদের বক্তব্য সুজিত রায়ের গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে বইটি থেকে উদ্ধৃত। গোপাল ভাঁড় প্রসঙ্গে বইটিতে সুজিতের অনুসন্ধান বিস্তর। বিভিন্নজনের বিচিত্র লেখাপত্রের সঙ্গে ইতিহাসকে মিলিয়ে তিনি গোটা পুস্তকে খুঁজেছেন হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের বাস্তব অস্তিত্ব। বলা চলে, নানারকম প্রশ্ন ও যুক্তি খণ্ডন করে গোপালকে বাস্তব চরিত্র হিসেবে উপস্থিত করার দিকেই তাঁর ঝোক বেশি। এক্ষেত্রে ওপরে লিপিবদ্ধ খটকাগুলোর জবাব দিয়েছেন তিনি।

গোপালের ভূ-সম্পত্তির সন্ধান না পাওয়া বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত, ‘গোপাল সম্ভবত হাত পাততে জানতেন না। হয়তো সে কারণেই গোপাল মহারাজার দাক্ষিণ্য বঞ্চিত হয়েছেন।’ তা ছাড়া বলার মতো একটি তথ্য আছে বইয়ে, রমেশ-উমেশের মৃত্যুর মাধ্যমে যেহেতু ‘গোপালের প্রত্যক্ষ বংশধারা লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং জমিজায়গার নথিপত্র তারপর কি হয়েছে কে বলতে পারে!’ একইভাবে ভারতচন্দ্রের লেখায় গোপালের উল্লেখ না থাকা নিয়ে তাঁর পাল্টা যুক্তি, ‘আত্মপ্রচারের বাগাড়ম্বড়ে তিনি (ভারতচন্দ্র) গোপাল ভাঁড়ের মতো বিরল প্রতিভাকে নিঃশব্দে বর্জন করেছেন।’

গোপাল ভাঁড়ের সন্ধান করতে গিয়ে সুজিত রায়ের কিছু কথায় যুক্তির জোর আছে, তবে ব্যক্তিরূপে গোপালের মূর্তি গড়ে তোলার জন্য গায়ের জোরও নেহাত কম খাটাননি তিনি।

গোপালকে নিয়ে আরও যেসব বিষয়-আশয় মাথার মধ্যে গোলমাল পাকায়, সেগুলো তাঁর জাতি, বাসস্থান, পড়ালেখা, পদবি প্রভৃতি তথ্যের বিভিন্নতা।

‘জাতিতে নাপিত’-এর বিপরীতে কোনো কোনো গবেষক গোপালকে কায়স্থ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অনেকের মতে, তিনি বাস করতেন কৃষ্ণনগরে। আর ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং–এর ভাষ্য বলছে, তিনি ছিলেন শান্তিপুরের বাসিন্দা। আবার নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ-এ পাওয়া যাচ্ছে, গোপালের বাড়ি গুপ্তিপাড়া। কারও ভাষায়, তিনি পড়ালেখা জানতেন। কেউ বলেছেন, জানতেন না। সবশেষে গোপালের পদবি নিয়েও আছে যথেষ্ট ধন্দ—‘নাই’, ‘বিশ্বাস’, ‘হাস্যার্ণব’, ‘ভাণ্ডারি’, ‘ভাঁড়’। কোনটি সঠিক?

শুধু তথ্যের পর তথ্য। বহুচর্চিত এই রসিক সম্পর্কে ইতিহাসের অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম কী বলেছেন, ‘কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেহরক্ষক হিসেবে শঙ্কর তরঙ্গ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।... হয়তো তিনিই পরবর্তীকালে গোপাল ভাঁড় হিসেবে কল্পিত হয়েছেন।’

যদিও শঙ্কর আর তরঙ্গকে ভিন্ন দুই ব্যক্তি বলছেন অনেক ইতিহাসকার।

ধন্দ আর ধন্দ। মুশকিল আসানের কোনো বার্তা নেই।

নেই তবু আছেন

সত্যি সত্যিই তাহলে ব্যক্তিমানুষ গোপাল ভাঁড় নেই! সুকুমার সেনের মত আমলে নিলে ঘটনাটি তেমনই দাঁড়ায়, ‘গোপাল ভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিদুষক ছিলেন, এই আধুনিক জনশ্রুতি এখন প্রায় ঐত্যিহাসিক সত্য বলে গৃহীত হতে চলেছে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি সত্তর-আশি বছর আগে জনশ্রুতিতে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ গোপাল ভাঁড়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।’ (‘গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে’, হোমশিখা, ১৩৬১)।

এই শুনে যদি আপনার মাথা গুলিয়ে যায়, তবে বাকিটুকুও শুনে রাখুন। একই প্রবন্ধে সুকুমার সেন যা বলেছেন তার সারকথা এই, গোপাল ভাঁড় কোনো ঐত্যিহাসিক ব্যক্তি নন। উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যন্ত তাঁর জীবন্ত অস্তিত্ব নিয়ে কারও তেমন মাথাব্যাথা ছিল না। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের শুরুতে কলকাতায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর বটতলা সাহিত্যের প্রসার ঘটে এবং বাঙালির রসমে গোপাল ভাঁড়ের জয়যাত্রা শুরু হয়। সে সময় বটতলার সাহিত্যের চুটকি-ঠাট্টার বইগুলো থেকেই গোপালে আবির্ভূত হন ভাঁড় হিসেবে। তাঁর আবির্ভাবের কারণ হিসেবে সুকুমার সেন অবশ্য গোপাল উড়ের নাম নিয়েছেন।

গোপাল উড়ে উনিশ শতকের বিখ্যাত যাত্রাশিল্পী। উড়িষ্যার বাসিন্দা ছিলেন বলে তাঁকে ডাকা হতো উড়ে নামে। সুকুমার সেনের মতে, বটতলার বইপত্রের কারবার যখন জমজমাট, ওই একই সময়ে গোপাল উড়ের যাত্রার আসরও ছিল রমরমা। সেই সূত্রে গোপাল নামের বাকপটু এক রসিকজন গোপাল ভাঁড় নাম নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

তবে গোপাল ভাঁড় বিশ্বকোষ-এর দশম খণ্ডে বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যে নজর দিলে পরিসরটি আরও বিস্তৃত ক্যানভাসে ধরা দিতে পারে। শ্রীমতি গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, গোপাল ভাঁড় আদতে একক কোনো ব্যক্তি নন। আর তাঁর নামে বাজারে চালু গল্পগুলোও একজনের সৃষ্টি নয়।

অলোককুমার চক্রবর্তীও এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। শুধু বোলান গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হলো, গোপালকে তিনি একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সৃষ্টি বলতে চাইছেন, ‘নদিয়ার হাস্যরসিক মানুষই কাল্পনিক হাস্যরসিক গোপাল ভাঁড়ের স্রষ্টা। হয়তো গোপাল ভাঁড়—এই ছদ্মনামের অন্তরালে তাঁরা তাঁদের হাস্যরস প্রকাশ করেছেন।’

বটতলায় বারবার

একসময় কৃষ্ণনগর ছিল সারস্বত বাঙালিদের পদচারণে মুখর। পরে গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতা—এই তিন গ্রাম নিয়ে ভারতবর্ষের রাজধানী হিসেবে ইংরেজরা যখন কলকাতাকে নতুনভাবে গড়ে তুললেন, নদিয়ার ওই কৃষ্ণনগরের গ্রামীণ গল্পগুলোও মানুষের মুখে মুখে ‘পাচার’ হয়ে চলে এল এখানে। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে শোভাবাজারের বটগাছ ঘিরে গড়ে উঠল বটতলা। আর সেই বটগাছের নিচে জমে উঠল টিকিওয়ালা গোপালের গল্পের জমজমাট আসর। তিনি হয়ে উঠলেন নিম্নবর্গের মানুষের রুচির প্রতিনিধি। গ্রামীণ জীবনের গভীরে লেপ্টে থাকা সংস্কৃতি ও হাস্যরস, নিচু তলার ‘অক্ষম’ মানুষের শ্লেষ তথা জনরুচিকে ধারণ করতে পেরেছিল বলেই বোধ করি গোপাল ভাঁড়ের গল্পের প্রসার বাড়তেও সময় লাগেনি। এ কারণে গোপাল ভাঁড় রহস্য বইয়ের প্রকাশক বসাক অ্যান্ড সন্সকে ‘গুণের আদর’ শিরোনামে এমন বিজ্ঞাপনও দিতে হয়েছে, ‘আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় লক্ষ লোকের আগ্রহ তৃপ্তিকর এহেন অনন্ত রসের “গোপাল ভাঁড়ের” বিক্রয়াধিক্য ও বহুল প্রচার দেখিয়া অনেকগুলি নকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কার্যতঃ ইহার মধ্যে কোনোখানিরই উৎকর্ষ দেখানো উদ্দেশ্য নয়।’

এর খানিক বাদে ওই বিজ্ঞাপনের শেষাংশে আবার বলা হয়েছে, ‘আমাদের এই পুস্তক—অল্প মূল্যের নকল পুস্তক সত্ত্বেও ৬৫,০০০ হাজার বিক্রীত হইয়াছে—কেননা গুণের আদর সর্বত্রই।’

বিজ্ঞাপনটি থেকে সেকালের মানুষের কাছে গোপাল ভাঁড়ের আদর কল্পনা করে নেওয়া যায়।

শ্রী বৈষ্ণব বসাক সম্পাদিত, ১২৭ নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত ও বসাক প্রেস থেকে মুদ্রিত গোপাল ভাঁড় নামের বইটিকেই ভাঁড়-বিষয়ক প্রথম বই হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন সুপ্রিয় সাহা। ‘এই বইয়ে সে-দাবিও করা হয়েছে’ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, ‘এছাড়া আরেকটি প্রাচীন বই হচ্ছে কৌত্তক বিলাস (কৌতুক বিলাস)।...এটিও বটতলার সমসাময়িক।’

প্রবাদ আছে, ন্যাড়া বেলতলায় একবার যায়, তবে বাণিজ্যিক চাহিদার কারণে বিচিত্র নামে, বর্ণিল সাজে গোপাল বটতলায় বারবার গেছে। শুরু থেকেই গোপাল ভাঁড়কে কেন্দ্র করে নানান ধরনের বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন প্রকাশকেরা। তার মধ্যে গোপাল ভাঁড় নামে ওই প্রথম বইয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল বড়ই অদ্ভুত। বটতলার সামগ্রী হয়েও এ বইয়ে ‘ইহা বাজে লোকঠকান বটতলার ২০ পৃষ্ঠার গোপাল ভাঁড় নহে’ বলে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, গোপাল ভাঁড়ের অন্য সংকলনগুলো থেকে নিজেকে আলাদা করার জন্যই এমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।

তবে এ যুক্তি পুরোপুরি মানছেন না আশীষ খাস্তগীর। ‘বটতলার বইয়ের বাজার’ নামে লেখায় ওই প্রকাশকের মনস্তত্ত্বের গভীরে আলো ফেলেছেন তিনি, ‘খোদ বটতলার মহল্লায় বসে একজন মুদ্রক (যিনি নিজে বটতলার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বহু বই প্রকাশ করেছেন) নিজেকে বটতলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে উঁচুদরের প্রকাশক ও মুদ্রক ভাবতে শুরু করেছেন।’ (বাঙালির বটতলা, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক: অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য)

গল্পের গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে শুরুর সময় থেকে এমন কত কাণ্ড যে ঘটেছে কলকাতার বটতলায় বা ঢাকার চকবাজারের কেতাবপট্টিতে, সে বিত্তান্ত অন্যত্র বলা যাবে।

বাস্তবকে খেয়ে ফেলা কল্পনা

বটতলার কল্পনায় তৈরি হওয়া গোপাল ভাঁড় বাস্তবেরও বেশি। ঐতিহাসিক চরিত্র কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে এখনো তিনি রগড় করেন, খেলায় মাতেন, তাতেই কি তাঁর সব অনৈতিহাসিকত্ব ঘুঁচে যায়? আমাদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন বাস্তব মানুষের চেয়ে উজ্জ্বল? কেন তাঁর এই জনপ্রিয়তা?

সমাজ-ইতিহাসের চৌহদ্দির মধ্যে গবেষকেরা বারবার এসব প্রশ্ন তলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। প্রথমত তাঁরা মনে করেন, গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সঙ্গে সেই সময়কার কিছু বাস্তব চরিত্রের মিশেলেই এমনটি ঘটেছে। বাস্তব চরিত্র হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্র আর ভারতচন্দ্রের কথা তো আমরা জানিই। গোপালের গল্পের শাখা-প্রশাখায় এঁদের মুখই বেশি ভেসে ওঠে। এঁরা ছাড়াও নদিয়ারাজের সভাসদ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, আজু গোঁসাই প্রমুখ বাস্তব চরিত্রগুলো কাল্পনিক গোপালকে কল্পনাকে আকাশচারী হতে দেয় না, বরং নিরেট বাস্তবতার মাটিতে শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে।

‘গল্পের গোপাল ভাঁড়’ শীর্ষক প্রবন্ধে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নির্মল নাগ রস গড়িয়ে পড়া গোপালের চিরচেনা সেই রসালো গল্পকে উদহারণ হিসেবে সামনে এনেছে। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দরবার। সভাকবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যের ‘বিদ্যাসুন্দর’ অংশ লিখে শেষ করেছেন। এখন সেটি পড়া হচ্ছে। রচনাটি দু হাতে ধরে পড়ছেন স্বয়ং ভারতচন্দ্র। এমন সময় দরবারে ঢুকলেন স্বয়ং গোপাল। কেউ কিছু বলার আগেই ভারতচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে হইহই করে উঠলেন তিনি, ‘ওহে কবিমশায়, করছেনটা কী, খাতাটা অমন কাত করে রেখেছেন কেন? রস যে গড়িয়ে পড়বে!’

উজ্জ্বলকুমার দাস সংকলিত গোপাল ভাঁড়ের সেরা ১০০ গল্প বইয়ে স্থান পাওয়া গল্পটি নিজেই রসে টইটম্বুর। এখানে কল্পিত গল্পরসে ঢুকে পড়েছে ইতিহাসের বাস্তব। আর কেবল বাস্তবের মানুষই নয়, তৎকালের মানুষজনের জীবনাচার, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে সেই জনসমাজের মনটিও ধরা পড়েছে গোপালের নানা গল্পে।

অষ্টদশ শতাব্দীর শেষে কি উনিশ শতকের প্রথমে ইংরেজ উপনিবেশের করতলগত হয়ে নদিয়া অঞ্চলের কৌমসমাজভুক্ত মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে যখন কলকাতাবাসী হতে বাধ্য হচ্ছে, তখনো তাঁদের মনে সজীব থেকে গেছে গ্রাম। এতদিনের চেনা গ্রামসমাজ আর চেনা পরিমণ্ডল ছেড়ে এসে নতুন জেগে উঠতে থাকা শহরে তারা প্রবাসীর মতো বিচ্ছিন্ন। ইংরেজদের গড়ে তোলা আধুনিক জামানায় প্রবেশের প্রাক্কালে মানুষের সে বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়েছে পরিবার থেকে সমাজ সর্বত্র। গ্রামকে তাদের আগলে রাখতে হয়েছে দাঁড়ানোর জমি হিসেবে। গোপালের গল্প মানে সেই গ্রামের আবহ, সেই সমাজের চিত্র, সেই সময়ের নকশা।

রাজার প্রতি আনুগত্যের মনোভাব নিয়েই গোপালের গল্পে আছে অর্থ ও ক্ষমতাবানের প্রতি গরিব জনতার শ্লেষ, আছে তাঁকে হাস্যকর করে তোলার প্রচেষ্টা। যা নেই তা হলো, সামন্ত রাজার সঙ্গে ‘লাঞ্ছিত ভাগ্যহত’ জনতার সরাসরি লড়াই। সেই তাড়না তখন জেগেও ওঠিনি। রাজা তাদের কাছে তখনো ঈশ্বর। ফলে গোপাল ভাঁড় তাঁর গল্পে কৃষ্ণচন্দ্রকে কেবল হেনস্তা করেই খ্যান্ত হন, রাজার ক্ষমতা ও আধিপত্যকে প্রশ্ন করেন না। গেল তিন শ বছর ধরে ক্ষমতার তলায় নিষ্পিষ্ট আমাদের যৌথ লোকমানস গোপাল চরিত্রটিকে এভাবেই লালন ও পরিপূর্ণ করেছে। এই রসরাজের জন্য প্রস্তুত করেছে নিজেদের তৈরি করা এক ইতিহাসের পটভূমি। গোপালের সূত্র ধরে এ জন্যই হয়তো গৌতম ভদ্র বলছেন, ‘ইতিহাস তো কেবল ঐত্যিহাসিকের নয়, লোকেদেরও বটে।’

নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস নিয়ে বহুদিন ঘাঁটাঘাঁটি করছেন গৌতম ভদ্র। নিচু বর্গের মানুষের প্রতিভূ হিসেবে গোপাল ভাঁড় তাঁর গবেষণার উপাদানও। কিন্তু ব্যক্তিমানুষ হিসেবে গোপালের থাকা না-থাকা নিয়ে তাঁর অত মাথাব্যথা নেই। তবুও গোপালের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করে ‘গোপাল বড় ফিচেল বালক’ শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ‘প্রাক-পলাশী যুগের ক্ষমতা-কাঠামোর ছককে যেন গোপালই লোকবিশ্বাসে জিইয়ে রাখে। ক্ষমতার দুই বিপরীত বিন্দুই তো রাজা আর ভাঁড়—একজনের অস্তিত্বের শর্ত আরেকজন, এই বিশ্বাসে লোকের নড়চড় নেই।’ (সংবাদ প্রতিদিন, ১৬ মে ২০১০)

কৃষ্ণনগরের নাগরিকত্ব চুকিয়ে গোপাল ভাঁড়ের ঠাঁই মিলল কলকাতায়। সেখান থেকে ঢাকায়। এরপর হিল্লি-দিল্লি-গুজরাট ঘুরে, নানান ভাষায় অনূদিত হয়ে তিনি মার্কিন মুলুকেও পৌঁছে গেছেন।

তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তার কারণ কী? গোপালের খুঁটির জোর কোথায়?

খুঁটিটি মাটিতে খুব পোক্ত করে পোঁতা। জনসংস্কৃতি থেকে উঠে আসা আমাদের যে মৌখিক ঐতিহ্য, তার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি গোপাল। বাঙালি রঙ্গরসিকতা, এমনকি দুঃখেও মন হালকা করার নিদান পায় তাঁর কাছে, এর চেয়ে বড় খুঁটি কোথায় পাওয়া যাবে আর!

দুই হাত তফাতে, সব সময়

গোপাল ভাঁড় আছেন। কালের পরিক্রমায় মানুষের মুখে মুখে চর্চিত হতে হতে তাঁর গল্পগাথা একটু এদিক–সেদিক হয় শুধু। লোকসংস্কৃতির স্বভাব মেনে কখনো বা বীরবল বা মোল্লা নাসিরউদ্দিনের গল্পও ঢুকে পড়ে এই বাঙালির খেরোখাতায়। আর এসবের মধ্যে মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজ থেকে আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যবাদী সমাজের প্রবেশতোরণে গোপাল ঠাঁই গেড়ে থাকেন। চিরদিনই বসে থাকেন বাস্তবতা থেকে দুই হাত তফাতে। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা চৌহদ্দী পেরিয়ে আমাদের ব্যাপক সামাজিক পরিসরে বসে থাকা বন্ধুর ইতিহাসে চিরন্তনা পেয়েছে যেন বা।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভায় বসে আছেন। অন্যান্য দিনের মতো গোপাল তাঁর পাশে এসে বসেছে।

মহারাজ বললেন, ‘জানো আমি কে? আমাকে তোমার মান্য করা উচিত, কিন্তু তুমি তা করো না। তোমাতে আর আমাতে কত তফাত জানো?’

গোপাল চট করে নিজের ও মহারাজের আসনের মধ্যকার দূরত্বটা মেপে বলল, ‘জানি মহারাজ, মাত্র দুই হাত।’

ইতিহাস, ক্ষমতা আর বাস্তবের দুই হাত দূরে অনিতিহাসে, ব্যঙ্গলাঞ্ছনায় আর কল্পনায় গোপাল ভাঁড় বসে আছেন, আমাদেরই মধ্যে, সব সময়।