বাঙালির হজযাত্রা

হজযাত্রা তখন এখনকার মতো সহজ ছিল না। নানা বাধাবিঘ্ন ও বিপৎসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে অতঃপর হজে শামিল হতেন বাঙালিরা। কেমন ছিল সেকালে বাঙালিদের হজযাত্রা?

আজ থেকে মাত্র তিন-চার দশক আগেও বাঙালি মুসলমানদের জন্য হজ করে হাজি হওয়াটা ছিল অনেকটা যুদ্ধ জয়ের মতো। থাকতে হতো শারীরিক সামর্থ্য, দৃঢ় মনোবল আর যথেষ্ট পরিমাণের সহায়–সম্পত্তি। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা ছিল যাতায়াত ব্যবস্থা। যিনি হজ করে ঘরে ফিরতে পারতেন তিনিই ছিলেন যুদ্ধজয়ী বীরের সমান মহান-মর্যাদাবান।

মোগল আমলের প্রথম দিকে হজে যাওয়ার রাস্তা ছিল দুটি; স্থলপথ ও জলপথ। স্থলপথে পাকিস্তান-আফগান-ইরান-ইরাক হয়ে মক্কায় পৌঁছাতে হতো। ওই পথে ছিল কত বাধা, ঝড়-ঝঞ্ঝাট। ডাকাতের তাড়া বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের আক্রমণ অথবা মহামারির ছোবল।

১৭৯৯ সালে হাজী শরীয়তুল্লাহ স্থলপথে হজে গিয়েছিলেন, হাজী মুহম্মদ মহসিন ও মীর নিসার আলী তিতুমীরও হজ করেছিলেন আফগান-ইরান-ইরাক ঘুরে।

অন্য আরেকটি রাস্তা ছিল, লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে জেদ্দা হয়ে মক্কায় পৌঁছানো। এটাও কম কষ্টকর ছিল না। একে তো বাঙালিদের সমুদ্রভীতি, আর সঙ্গে ছিল পর্তুগিজ ডাকাতদের সন্ত্রাস। সম্রাট আকবরের শাসনামলে হাজিদের জন্য সমুদ্রপথের যাত্রাটা সহজ হয়ে যায়। ১৫৭৫ সালে পর্তুগিজদের সঙ্গে মোগলদের চুক্তি হয়, সমুদ্রে পর্তুগিজরা হয়রানি বন্ধ করে। এবং সম্রাট আকবর আবদুর রহিম খানে খানাকে মীর বা ‘আমিরে হজ’ নিয়োগ করেন, যাঁর নেতৃত্বে প্রতিবছর রহিমি, ‘করিমি’ ও ‘সালারি’ নামে তিনটা জাহাজ হাজিদের নিয়ে হজে যেত। এ সময় অনেক বাঙালি মুসলমানও এসব জাহাজে ভালো সুবিধা ভোগ করেছিলেন। এম এন পিয়ারসনের বিখ্যাত বই পায়াস প্যাসেঞ্জারস: হজ ইন আর্লিয়ার টাইমস থেকে জানা যায়, আকবর কেবল হাজিদের জাহাজযোগে হজেই পাঠাননি, তিনি আমিরে হজের মাধ্যমে মক্কা–মদিনার জন্য প্রায় ৬ লাখ রুপি আর্থিক অনুদানও পাঠিয়েছিলেন। এ ধারা সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

১৭ শতকে হজের জন্য নির্ধারিত বন্দর ছিল গুজরাটের সুরাট, যা বাব-আল মক্কা বা বন্দর মুবারক নামেও পরিচিত ছিল। ব্রিটিশদের শাসনামলে বাঙালিরা হজে যেতেন মুম্বাই হয়ে এবং শেষ দিকে কলকাতা-করাচি হয়ে।

১৯ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাঙালি হজযাত্রীদের মুম্বাই পৌঁছাতে হতো মহিষের গাড়ি, দাঁড়টানা নৌকা বা পালকিতে চড়ে। এতে বন্দরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়তেন, কেউবা পথে দেরি অথবা পথ ভুল করায় জাহাজ ধরতে পারতেন না। জাহাজে উঠতে না পারলেও মাসের পর মাস বন্দরে অপেক্ষা করতেন হজফেরত যাত্রীদের জন্য। তাঁদের দেখে আর তাঁদের মুখের গল্প শুনেই মনের কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতেন। বাড়ি ফিরে তাঁরা হতেন ‘বোম্বাই ফেরত (মুম্বাই) হাজি’।

১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হজ এজেন্সি নিয়োগ করা হয় টমাস কুক অ্যান্ড সন্সকে। তারা হজের জন্য পাসপোর্ট, টিকিটিং ইত্যাদির দায়িত্ব নেয়। এতে এ অঞ্চলের মানুষের হজযাত্রার ব্যাপারটি আরও সুশৃঙ্খলিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৭ সালে মুম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার ডি. হিলির নেতৃত্বে একটি হজ কমিশনও গঠিত হয়।

১৯১২ সালে করাচি বন্দর হয়ে হজে গিয়েছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। তিনি তাঁর আত্মজীবনী আমার জীবনধারাতে লেখেন, ‘আমি করাচি বন্দরে গিয়ে জাহাজে উঠি। জাহাজের প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণি ছাড়া অন্য যেকোনো শ্রেণি ছিল না। প্রথম শ্রেণির টিকিটের দাম ৪৫০ টাকা।’ সেবার আহ্ছানউল্লারা ইয়েমেনের কাছাকাছি গিয়ে ভয়ংকর এক ঝড়ের কবলে পড়েছিলেন। এই ঝড়ে জাহাজের ভেতরের আসবাব ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং অনেক যাত্রী প্রচণ্ড ভয় পান।

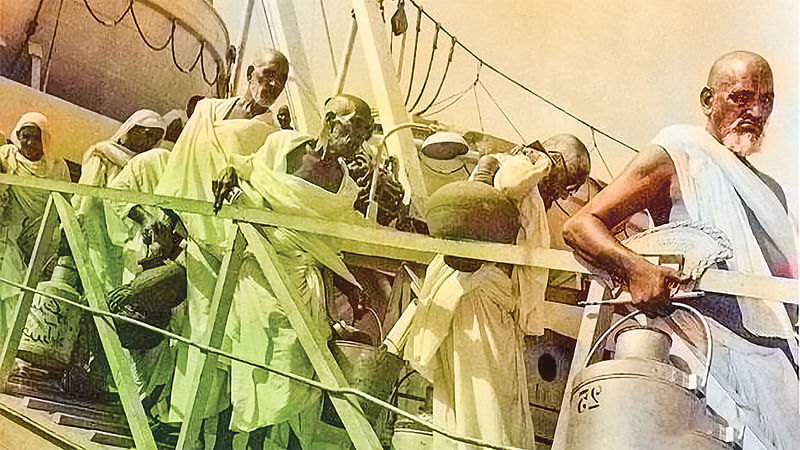

মুম্বাই বা করাচি যেখান থেকেই হাজিরা উঠুক না কেন, তাঁরা যাত্রাবিরতি করতেন এডেন বন্দরে। সমুদ্রের ঝড়-ঝাপটায় কাহিল হয়ে সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে শুরু হতো যাত্রা। দীর্ঘযাত্রা, নোনা হাওয়া আর জাহাজে গাদাগাদি করে অবস্থানের কারণে অনেকেই চর্মরোগসহ বিভিন্ন ছোঁয়াচে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যেতেন। ফলে ইয়েমেনের উপকূলীয় দ্বীপ কামারানে কোয়ারেন্টিনের জন্য নামানো হতো। এই কোয়ারেন্টিনের কথা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও হাসান আব্দুল কাইয়ুমসহ অনেকেই লিখেছেন তাঁদের গ্রন্থে।

সেখানে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে মারা যেতেন। বাকিরা মৃত সঙ্গীদের পেছনে রেখে বেদনাবিধুর মনে রওনা হতেন, তবু তাঁরা ছিলেন লক্ষ্যের প্রতি অটুট-অবিচল।

জেদ্দায় পৌঁছানোর আগে পথে মিকাত (ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান) ইয়ালামলাম পাহাড় নজরে এলে সবাই তালবিয়া পড়ে ‘লাব্বাইক’ ধ্বনিতে (একটুকরো লুঙ্গির মতো করে নিচে পরতেন, আরেক টুকরো চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে নিতেন) সাদা পোশাকে ইহরাম করে নিতেন। মাস তিনেকের জলযাত্রা শেষে যখন গিয়ে জেদ্দা বন্দরে পৌঁছাতেন, তখন তাঁদের ভেতরে হতো অন্য রকম এক অনুভূতি, এই বুঝি প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্মভূমি—সেই পবিত্র মাটি!

জেদ্দায় নেমে তৈরি করা হতো বড় বড় কাফেলা। একেকটা কাফেলায় তিন শ থেকে এক হাজার মানুষ সংগঠিত হতেন। হজ হতে সময় বেশি থাকলে রওনা দিতেন মদিনায়, সেখান থেকে যেতেন মক্কায়; আর হজের সময় ঘনিয়ে এলে সরাসরি মক্কার পথে। পথে আবারও মরুঝড়, আরব বেদুইনদের আক্রমণ।

জেদ্দা থেকে মদিনায় যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আহ্ছানউল্লা লেখেন, ‘আমাদের কাফেলায় ৩০০টি উট ছিল। শত্রুভয়ে কাফেলা পথে থামত না...রাত নামলেই শত্রুরা বন্দুক ও তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসত। তাদের টাকা দিয়ে খুশি করতে হতো। এদের উৎকোচ দিতে গিয়ে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লাম। আমরা তাদের সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলাম। একজন শত্রু এসে তলোয়ার দিয়ে আমাদের কাফেলার যাত্রীর আঙুল কেটে দেয়।’

এত প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে হজযাত্রীরা যখন প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা জিয়ারত করতেন, খুশিতে তাঁরা আত্মহারা হয়ে উঠতেন। মদিনা জিয়ারত শেষে মক্কার পথে। এরপর আবারও উটযাত্রা, মরুঝড় আর দস্যুদের অত্যাচার। মক্কায় পৌঁছে তাঁবু ফেলে একে একে হজের যাবতীয় কার্যাদি শেষ করে বাড়ি রওনা হতেন তাঁরা। কখনো পুরো হজযাত্রায় লেগে যেত ছয় মাস কখনোবা আরও বেশি।

আরবীয়দের মতো গায়ে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি আর হাতে জমজমের পানি ও খেজুর নিয়ে বাড়ি ফিরতেন হাজিরা। তখন তাঁদের শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি থাকলেও মনভরা থাকত তৃপ্তিতে। সেকালের বাঙালি সমাজে হাজি সাহেবের অভ্যর্থনায় ভেঙে পড়ত পুরো গ্রাম। হজফেরত হাজি তিনি যেন বিজয়ী বীর, অন্য এক মানুষ। ফলে তাঁর নামে বদলে যেত গ্রামের নাম, নতুন নাম হতো—হাজিপুর, হাজিগ্রাম কিংবা হাজিপাড়া।

সূত্র: এম এন পিয়ারসন স্টার্লিংয়ের পায়াস প্যাসেঞ্জারস: হজ ইন আর্লিয়ার টাইমস, এমডি তৌহিদুল ইসলামের ইমপ্যাক্ট অব হজ অন দ্য সোসাইটি অব বাংলাদেশ, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার আমার জীবনধারা ও ড. অসাফ সায়ীদের লেখা মোগল আমলে হজ।