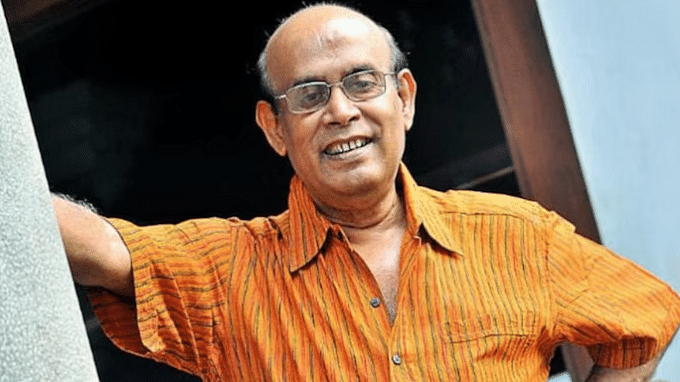

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার

‘আপনি যখন অর্থ, খ্যাতি ও বিদেশে ঘোরার জন্য ছবি বানান, সেটা তখন ছবি হয়ে ওঠে না’

দুই বাংলার সাহিত্য ও সিনেমা অনুরাগীদের মধ্যে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব কবি ও চলচ্চিত্রকার বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মৃত্যুদিন ছিল গতকাল ১০ জুন। ২০২১ সালের এই দিনে ৭৭ বছর বয়সে কলকাতায় মারা যান তিনি। ১৯৪৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় তাঁর জন্ম। মা-বাবা দুজনই ছিলেন বাংলাদেশের। বুদ্ধদেবের শৈশবের কিছুকাল কেটেছে ঢাকার পুরানা পল্টনে। কবিতা ও জাদুবাস্তবতার মেলবন্ধনে মানুষের সংকটকে পর্দায় হাজির করার নিজস্ব এক ভাষা তৈরি করেছিলেন এই চলচ্চিত্রকার। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনের শক্তিশালী প্রভাববলয়ের মধ্য থেকে নিজেকে তুলে এনেছিলেন আলাদাভাবে। ১৯৭৮ সালে ‘দূরত্ব’ থেকে ‘উড়োজাহাজ’ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৩০টি সিনেমা নির্মাণ করেছেন। করোনাকালে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সর্বশেষ মুক্তি পায় তাঁর ছবি ‘আনওয়ার কা আজব কিসসা’, যদিও ২০১৩ সালে লন্ডনে ছবিটির প্রিমিয়ার হয়েছিল। সে উপলক্ষে ২০২০ সালের নভেম্বরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম স্ক্রল ডট ইনে প্রকাশিত হয় এই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর সঙ্গে কথা বলেছিলেন দেবর্ষি ঘোষ। প্রথম আলোর জন্য এটি অনুবাদ করেছেন রাফসান গালিব।

শুটিং আর সেট—সবকিছুই পশ্চিমবঙ্গে হওয়া সত্ত্বেও আপনি হিন্দিতে ছবি বানান কেন?

উত্তর: শৈশবের কিছু বছর আমার খড়গপুরে কেটেছে, যেখানকার সংস্কৃতি বাংলা সংস্কৃতি থেকে একেবারেই আলাদা। সেখানকার মানুষজনের একটা অংশ হচ্ছে তেলেঙ্গি জনগোষ্ঠী। যাদের আদি নিবাস ছিল অন্ধ্র প্রদেশ। এই খড়গপুরেই আমি বাঘ-নৃত্যশিল্পীদের দেখেছি, যারা নিজেদের শরীরে বাঘ এঁকে গাইত আর নাচত। তারা কিন্তু বাঙালি নয়, তেলেঙ্গি। যার কারণে আমি হিন্দিতে বানালাম ‘বাঘ বাহাদুর’ (১৯৮৯)। একইভাবে বানালাম ‘আনওয়ার কা আজব কিসসা’ (২০১৩)। সংস্কৃতি ও মূল চরিত্রের পার্শ্বপরিবেশই নির্ধারণ করবে ছবির (চিত্রনাট্যের) ভাষা কী হবে। আমার ‘আন্ধি গলি’ও (১৯৮৪) ছিল হিন্দিতে। যদিও এটির ক্ষেত্রে প্রযোজকের জোরাজুরি ছিল; কারণ, বৃহত্তর দর্শকগোষ্ঠীর কাছে ছবিটি নিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন তিনি।

আপনার ছবির চরিত্রগুলো ঘুরেফিরে স্বপ্নদর্শী। যারা হয় আগামী দিন নিয়ে বিভোর থাকে, নয়তো অতীতের মাঝে আশ্রয় খোঁজে বা দুই দিকেই মিলেমিশে থাকে। কেন এমন চরিত্র আপনাকে আকর্ষণ করে?

উত্তর: আমি এমন লোককে পছন্দ করি যারা বৈষয়িক নয়, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল, যারা কথা বলতে বলতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। খুব প্র্যাকটিক্যাল লোককে আমার পছন্দ নয়, যারা খুব দ্রুত যেকোনো কিছু সহজে ধরে ফেলতে পারে। আমার ছবির ইমেজ ও চরিত্রগুলো দেখবেন একেবারে স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমার শুরুর দিকের ছবি, যেমন ‘দূরত্ব’(১৯৮১), ‘গৃহযুদ্ধ’ (১৯৮২), ‘নিম অন্নপূর্ণা’ (১৯৭৯) ও ‘আন্ধি গলি’র সঙ্গে পরে বানানো ছবিগুলোর অ্যাস্থেটিক পার্থক্য দেখবেন। আমি কবিতাও লিখি। একটা পর্যায়ে আমি চেয়েছি, আমার সিনেমার ভাষাকে কবিতার কাছাকাছি নিয়ে যেতে। আমি অনুভব করলাম, আমার কবিতায় ইমেজ ও ইমোশনগুলো একেবারে স্বতন্ত্র; কারও দ্বারা প্রভাবিত বা ধার করা নয়, যা আমাদের দেশের অনেক ছবিতে অজস্র দেখবেন। আমি রিয়েলিস্টিক সিনেমা দেখতে পছন্দ করি কিন্তু তেমন কিছু বানাতে তাগিদ পাই না। কিছু স্বপ্ন, কিছু ম্যাজিক আর কিছু বাস্তবতা একটি গ্লাসে নিয়ে ঝাঁকান। এটাই আমার সিনেমা।

১৯৮৮ সালে ‘ফেরা’ ছবি নির্মাণের আগপর্যন্ত আপনার ছবিগুলো ছিল নকশাল আন্দোলনের ভেঙে পড়া নিয়ে। যেখানে প্রধান চরিত্রগুলো একসময় নকশালপন্থী ছিল, যাদের মধ্যে পরে আদর্শিক চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এই হতাশার উৎস কী? নকশাল আন্দোলন নিয়ে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন বা অন্যদের ছবিতে এমনটা দেখা যায়নি।

আমি যখন কিছু বানাই না, তখন আমার স্মৃতিগুলোর সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করি না। আর হয়তো ছবি বানানো সম্ভব না–ও হতে পারে। এরপরও বেঁচে থাকা যায়, কবিতা লিখে, সুর বানিয়ে। বার্ধক্য তো জীবনের স্বাভাবিক বিষয়। সেসব কবিতা ও সুর নিয়ে হয়তো সিনেমা করা হবে না। এরপরও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

উত্তর: যখন নকশালবাড়ি বিদ্রোহ হয়েছিল, আমি তখন ছাত্র, বয়স ছিল ২৩। এই আন্দোলনের সময়টার ভেতর দিয়ে আমরা গেছি। খুব কাছ থেকে এর শেষ দেখেছি। সত্যজিৎ রায় বা মৃণাল সেনরা বিষয়টা নিয়ে আবেগপ্রবণ ও আশাবাদী হয়ে থাকতে পারেন কিন্তু আমার মধ্যে সেটি ছিল না। আমার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল নকশালপন্থী। আমি তাদের সমর্থন করতাম, তবে নিজেকে এর থেকে দূরে রাখতাম। আমার মনে হয়েছিল, সেখানে কোথাও একটা সমস্যা আছে। তাদের আদর্শিক চিন্তা মধ্যবিত্তদের মূল্যবোধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের ভেতর থেকে নকশাল আন্দোলনের আদর্শের মূল বিষয়টা হারিয়ে যাচ্ছে। তখন তারা হত্যা ও সহিংসতার দিকে চলে গেল। ব্যক্তিগতভাবে যেসব আমি কখনোই পছন্দ করি না। আমি বুঝতাম, তারা সৎ লোক। কিন্তু তাদের চিন্তায় প্রচণ্ড বৈপরীত্য ছিল। আমার সব সময় মনে হতো, তারা আসলে কোনো কিছুই পরিবর্তন করতে পারবে না, শেষমেশ সেটাই ঘটল।

কলকাতার বাইরে কাটানো শৈশব আর কৈশোরের স্মৃতিই কি নাগরিক যাপন থেকে আপনাকে দূরে রাখতে সহায়তা করে? সেটাই কিন্তু আপনার ছবির প্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে দেখা যায়, যারা প্রকৃতির কাছে ফেরত আসতে চায় এবং শৈশবের সারল্যের কাছে।

আমি যখন ছবি বানানোর জন্য চাকরি ছেড়ে দিলাম, সেটার পেছনে অর্থকড়ি লাভের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ছবি বানানো নিয়ে আমি কখনো আপস করিনি। যদি আমার কাজে প্রডিউসার কোনো নাক গলিয়েছে, মাঝপথেই আমি শুটিং ছেড়ে দিয়েছি।—বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

উত্তর: হ্যাঁ, সেটাই। আমার বাবা ছিলেন রেলওয়ের ডাক্তার। যার সুবাদে একেক রেল কোয়ার্টারে আমাদের কেটেছে। গ্রাম আর ছোট শহরগুলোতে আমি বেড়ে উঠেছি, যেমন পুরুলিয়া। আমার মনে পড়ে, খড়গপুরে থাকার সময় ঘাসের মধ্যে লাল পিঁপড়াদের নিয়ে খেলেছি। আমার শৈশব আমাকে এমন অগণিত ইমেজ দিয়েছে, যেগুলো আমার ছবিতে ফিরে ফিরে আসে। আমরা প্রথম যখন শহরে এলাম, আমি বড় হয়ে গেছি। ফলে শহরের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারলাম না। সেটা আমি এখনো পারি না। কোনো উপায় নেই বলে আমাকে কলকাতায় থাকতে হচ্ছে। আমি যদি কোনো নির্জন সমুদ্রসৈকতে পালাতে পারতাম, যেখানে বোম্বের মতো এত কোলাহল নেই। কিংবা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো পাহাড়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম। শহর আমাকে ক্লান্ত করে দেয়। পুরুলিয়াতে আমার শৈশবের নায়ক ছিল ঝুমুরনাচের সেই মানুষেরা, যাদের আমি ‘উত্তরা’তে (২০০০) দেখিয়েছি। তারা গাইত আর নাচত, কিন্তু কখনো টাকাপয়সা দাবি করত না। তারাই ছিল আমার কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখার্জি, মোহাম্মদ রাফি, মান্না দে। গ্রামগঞ্জেই তাদের রেকর্ডগুলো বের হতো, সেখানেই সেগুলো বিক্রি হতো। খড়গপুরে এক মাস ধরে চলত রামায়ণ ও মহাভারতের পারফরম্যান্স। বাঘ–নৃত্যের শিল্পীরা এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় বছরজুড়ে ঘুরে বেড়াত, মহররম থেকে দুর্গাপূজা ধরে। তারা গাইত, নাচত আর অভিনয় করত। তারাই ছিল আমাদের সময়ের নায়ক। এখন তো ‘নায়ক’-এর ধারণাটাই বদলে গেছে।

আপনার ছবিতে দেখানো সেই পল্লি ও আধা পল্লি, যেমন পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও বিহারের শিমুলতলা—এসব জায়গা নিয়ে ভাবেন কি না? সেগুলো কি ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে, নাকি ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছে?

উত্তর: ‘উত্তরা’য় দেখানো পুরুলিয়ার স্পটটি ছিল ইউনিক একটা জায়গা। কয়েক বছর পর সেখানে ফিরে দেখি, পুরো জায়গা খুঁড়ে ফেলা হয়েছে। ট্রাকে করে সেখান থেকে লাল মাটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে একটা সরকারি হাসপাতাল করা হয়েছে। যেখানে রোগী আছে কিন্তু কোনো ডাক্তার নেই। প্রকৃতি হচ্ছে আমার কাছে বেদনা উপশমকারী। আমি নিজের চোখে দেখেছি, মানুষ কীভাবে প্রকৃতি ধ্বংস করে। অনেক সময় প্রকৃতিও এর বদলা নেয়। যেমন এখন আমরা যার (করোনা মহামারি) মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে আছে, বাবা যখন বিন্ধ্যাচলে এক রেলস্টেশনে ছিলেন, তখন বনে আগুন লাগিয়ে দিতে দেখেছি মানুষকে। প্রকৃতি নিয়ে মানুষ যখন খেলতে যায়, সেটার ফল হয় খুব বিপজ্জনক।

কলকাতার ফিল্ম সোসাইটিগুলোর সদস্য হয়ে আপনি সিনেমার প্রেমে পড়ে গেলেন। এরপর নিজে নিজেই শিখে ছবি বানাতে নেমে গেলেন। এমনকি অর্থনীতির লেকচারারের চাকরিও ছেড়ে দিলেন।

উত্তর: ১৯৬০ ও ১৯৭০–এর দশকে যেসব ছবি আমরা দেখেছি, সেগুলো ছিল ওত্যর ঘরানার। অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নয় কিন্তু একেবারেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কাজের মধ্যে ধার করা কিছু বা ম্যানিপুলেটেড ইমেজ ছিল না। সেগুলো আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তারও আগে চোখ বন্ধ করলেই এমন সব ইমেজ দেখতে পেতাম, যেখানে কেউ গান করছে, কবিতা পড়ছে। আমার মা গান করছেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি এবং তিনি আমাকে বলছেন চোখ বন্ধ করে শুনতে। একটা সুর শুনে বা একটা পেইন্টিংয়ের দিকে তাকালে হাজার হাজার ইমেজ আমার মধ্যে হাজির হতো। আমাদের চারপাশ ম্যানিপুলেটেড ইমেজে ভরা। কিন্তু একান্ত নিজের ইমেজগুলোর মধ্যে একধরনের স্বাতন্ত্র্য বিষয় থাকে। সেখানে স্বপ্ন আছে, ম্যাজিক আছে, গল্প আছে; যেগুলো মনে হয় একেবারে জীবন্ত। তখন আমি একটি স্টিল ক্যামেরা পেলাম এবং ফটোগ্রাফির চর্চা শুরু করে দিলাম। সিনেমা এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে সহজাত ধারণা ও অন্তর্দৃষ্টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আমি কোনো ফিল্ম স্কুলে যাইনি। কিন্তু কলকাতায় সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ছিলাম আমি। তখন আমার শিক্ষার্থীদের বলতাম, তোমরা যদি এখন সিনেমা না-ও বানাতে পারো, কিন্তু ইমেজ নিয়ে ভাবো। কবিতা পড়ে, গান শোনো আর মাথার ভেতরে ইমেজ জমা করতে থাকো।

আপনার প্রিয় নির্মাতা?

উত্তর: লুই বুনুয়েল, আন্দ্রেই তারকোভস্কি, থিও অ্যাঞ্জেলোপুলোস।

আপনার প্রধান চরিত্রগুলো হয় অদ্ভুত স্বভাবের, যাদের নিয়ে তাদের জীবনসঙ্গীরা উৎকণ্ঠিত থাকে। ট্রিটমেন্টের জায়গায় উভয়ের প্রতিই দারুণ সহমর্মিতা থাকে আপনার।

উত্তর: আমি মানুষকে সাদা বা কালো দিয়ে বিচার করি না। এর বাইরেও অনেক লেয়ার থাকে, সেটা প্রত্যেকের ভেতরে আছে। কিছু মেনে নেওয়ার মতো আর কিছু নয় আবার কিছু অন্যগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। আমার চরিত্রগুলো সাদা আর কালোর মাঝখানে এসব লেয়ারের মধ্যে খেলা করে। ‘চরাচর’–এর (১৯৯৪) লখাকে ধরেন। বাইরে থেকে দেখতে খুব সাদামাটা ও সাধারণ একটা মানুষ কিন্তু তার স্বপ্নগুলো অসাধারণ। তার স্বপ্নগুলো তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যায়, কিছু মানুষ তাকে পছন্দ করে, বাকিরা তাকে অসহনীয় মনে করে।

‘কালপুরুষ’ (২০০০) ছবি হচ্ছে বাবা-ছেলের একটি সম্পর্ক নিয়ে। যেখানে বাবা আত্মহত্যা করে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, কল্পনায় ছেলে বাবার সঙ্গে কথা বলছে, যেখানে তাদের জীবন ও বাস্তবতা নিয়ে মতপার্থক্যগুলো উঠে আসে। সেটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

উত্তর: অনেক মানুষ এ ছবি দেখে আমাকে ফোন দিয়েছে। বাবার কথা মনে করে তারা কেঁদেছে। কিছু ফোন ছিল মধ্যরাতের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। আমার কোনো ছবিই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নয়। কিন্তু অটোবায়োগ্রাফিক্যালের বিষয়–আশয় আমার কাজের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ঢুকে পড়ে। ‘কালপুরুষ’ হচ্ছে তেমন। এ বিষয়গুলো আমি অনুভব করি, বুঝি, গন্ধ পাই। কারণ, আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা ছিলেন প্রচণ্ড ব্যস্ত। তিনি আমাদের সময় দিতেন না। ফলে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমি তাঁকে বুঝতে কখনো ভুল করিনি। আমি বুঝতাম, ছেলের সঙ্গে তিনি কেমন সম্পর্ক চাইতেন, জীবনে যেসব প্রশ্ন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াত সেগুলো বুঝতাম, যেমন জীবনের উদ্দেশ্য কী, কেন আমি এখনো বেঁচে আছি। মানুষের বেঁচে থাকার মধ্যে যেমন অর্থ রয়েছে আবার আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের মধ্যেও অবশ্যই কোনো অর্থ থাকতে পারে। তাদের নিশ্চয় বলার মতো আর কিছু থাকে না।

আপনার, সত্যজিৎ ও মৃণালের বানানো ছবি ধারাবাহিকভাবে বাইরের দুনিয়ায় প্রশংসা পেয়ে গেছে। তেমন ছবি কিন্তু কলকাতা আসা বন্ধ হয়ে গেছে।

উত্তর: এটি তখনই ঘটে, যখন আপনি সিনেমা বানাতে থাকবেন কিন্তু সিনেমাকে ভালোবাসবেন না। আপনি যখন অর্থ, খ্যাতি ও বিদেশে ঘোরার জন্য ছবি বানান, সেটা তখন ছবি হয়ে ওঠে না। আমি যখন ছবি বানানোর জন্য চাকরি ছেড়ে দিলাম, সেটার পেছনে অর্থকড়ি লাভের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ছবি বানানো নিয়ে আমি কখনো আপস করিনি। যদি আমার কাজে প্রডিউসার কোনো নাক গলিয়েছে, মাঝপথেই আমি শুটিং ছেড়ে দিয়েছি। তারা সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ফিরে আসিনি। আমি জানি আমার ছবির দুনিয়াজোড়া দর্শক রয়েছে। এমন নয় যে আমার ছবির হাউসফুল শো হোক আমি চাই না। তাই বলে দর্শক পেতে ছবি বানানোয় আমি কোনো আপস করব না।

একজন নির্মাতা কি ছবি বানানো থেকে কখনো অবসর নেন?

উত্তর: ছবি বানানো শারীরিক সামর্থ্যের কাজ। ফলে কোনো এক সময় এর থেকে অবসর নিতেই হয়। ‘উড়োজাহাজ’ (২০১৮) শুটিং করার সময় অসুস্থ শরীর নিয়ে হাসপাতাল থেকে লোকেশনে আসতে–যেতে তিন ঘণ্টা আমাকে খারাপ রাস্তা দিয়ে জার্নি করা লাগত। সেটা ছিল বেশ ধকলের। একজন নির্মাতা হয়তো অবসর নেয় কিন্তু ইমেজ তাকে ছাড়ে না। সে ইমেজ জড়িয়ে ধরে ঘুমাতে যায়, ইমেজ নিয়েই জেগে ওঠে। আমি যখন কিছু বানাই না, তখন আমার স্মৃতিগুলোর সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করি না। আর হয়তো ছবি বানানো সম্ভব না–ও হতে পারে। এরপরও বেঁচে থাকা যায়, কবিতা লিখে, সুর বানিয়ে। বার্ধক্য তো জীবনের স্বাভাবিক বিষয়। সেসব কবিতা ও সুর নিয়ে হয়তো সিনেমা করা হবে না। এরপরও আমার কোনো দুঃখ থাকবে না। করোনা মহামারি শুরুর আগে আমি আমার পরবর্তী ছবির শুটিং শুরু করতে প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু এখন সেটি সম্ভব হচ্ছে না। আমি চেয়েছিলাম জীবনানন্দ দাশ বা আমার কবিতা নিয়ে ছবি বানাতে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সিঙ্গেল স্ক্রিন হল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং ছবি প্রদর্শনী অনেক ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে, সেখানে ছবি বানানো আর সেগুলো থিয়েটারে মুক্তি দেওয়া পুরোই অর্থহীন এখন।