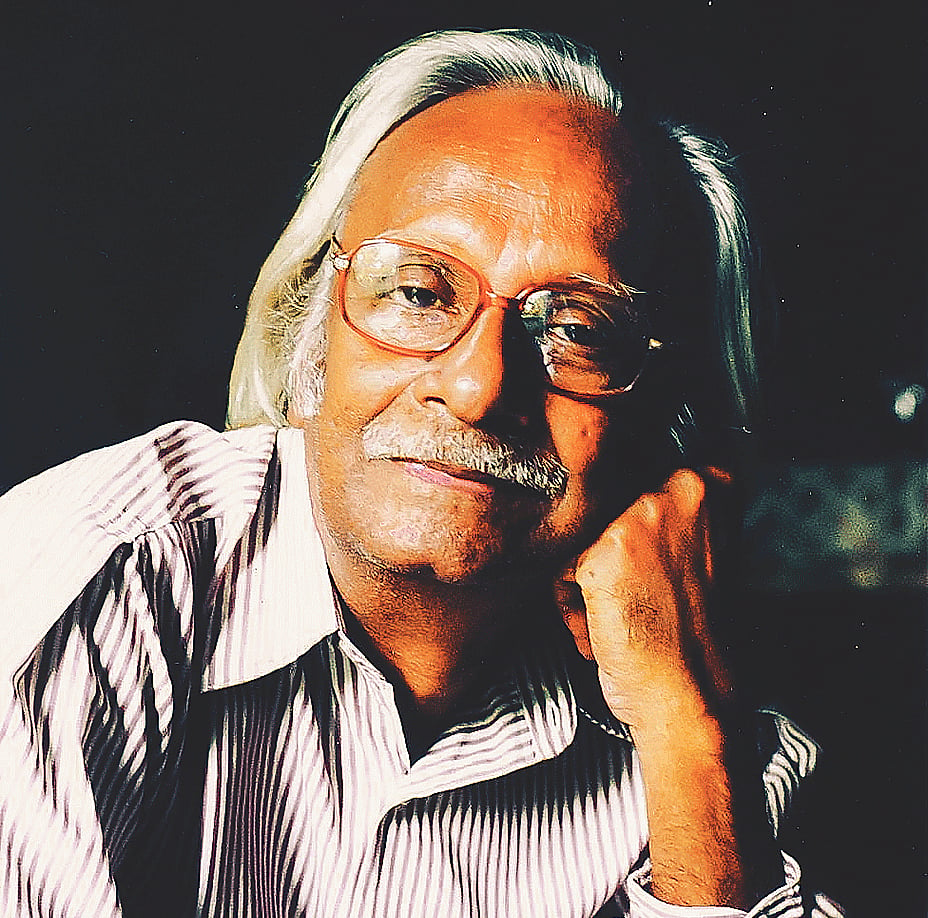

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পগুরু। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতায় অনাহারি মানুষের ছবি এঁকে খ্যাতি লাভ করেছিলেন জয়নুল। সেই জয়নুলই ১৯৪৭ সালের রাষ্ট্রীয়-রাজনৈতিক পরিবর্তনের পটভূমিতে কলকাতা ছেড়ে যখন ঢাকায় আসেন, তখন নতুন দেশের প্রাদেশিক রাজধানীতে শিল্পপাঠের জন্য একটি শিক্ষালয় গড়তে উদ্যোগী হন। যদিও পরের বছরই এ কাজে সফল হন, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেন, আমাদের আর্থিক দীনতা যত-না তীব্র, তার চেয়ে রুচির দুর্ভিক্ষ প্রকট। ফলে বাকি জীবনটা তিনি এই দুর্ভিক্ষ দূর করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩২—২০১৪)। গুরুবাক্য শিরোধার্য করে তিনিও ব্রতী হন রুচির দুর্ভিক্ষ দূর করার সাধনায়। এই সাধনায় তিনি বেছে নেন বইকে। রেখাচিত্র, জলচিত্র কিংবা তেলচিত্রে তিনি নৈপুণ্য অর্জন করেন ঠিকই; কিন্তু প্রকাশনাশিল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেই তিনি ব্যয় করেছেন জীবনের অধিকতর সময়। প্রচ্ছদশিল্পসহ বইয়ের অলংকরণ থেকে শুরু করে সামগ্রিক সাজসজ্জাকে পরিশোভিত করার ব্যাপারেই আজীবন ছিল তাঁর নিবিড় মনোযোগ। পুস্তকের সৌন্দর্যবর্ধনই ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্যানের বিষয়। ফলে তাঁকে যথার্থভাবেই পুস্তকশিল্পী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

ঢাকার চারুকলায় তিনি দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন ১৯৪৯ সালে। আর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বছরে এঁকেছিলেন প্রথম প্রচ্ছদ। তারপর ২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বিরামহীনভাবে ব্রতী থেকেছেন বাংলাদেশের প্রকাশনাশিল্পের সৌন্দর্যবর্ধনে। তিনি পূর্বসূরি হিসেবে পেয়েছিলেন কাজী আবুল কাশেম, জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসানকে। অবচেতনে শেষোক্ত দুজনের প্রভাব তাঁর প্রথম দিকের কাজে ছিল। কিন্তু ছয় দশক কালের নিরবচ্ছিন্ন ও একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি যে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত, মৌলিক ও বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি প্রকাশনাজগৎকে উপহার দিয়েছেন, তা তাঁকে গুরুদের অতিক্রমে সহায়তা করেছে। বিপুল অবদানের মধ্য দিয়ে তিনি এই শিল্পে শেষ পর্যন্ত এক মহিরুহে পরিণত হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছেন অবিসংবাদিত, কিংবদন্তিতুল্য।

চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ফলেই যে তিনি এ কাজে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তা পুরোপুরি সত্য নয়। বাল্য-কৈশোরকাল থেকেই বই পড়ার প্রবল আগ্রহ তাঁর মধ্যে ছিল। সেই আগ্রহের সূত্রেই বইয়ের প্রচ্ছদ ও ভেতরের অলংকরণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হন তিনি। গত শতকের মধ্য পর্যায়ে কলকাতার প্রকাশনাশিল্পে সিগনেট প্রেস যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, তা তাঁর মনে বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর এই পরিবর্তনের মধ্যমণি ছিলেন সত্যজিৎ রায়। প্রচ্ছদ ও বইয়ের অলংকরণকে ঘিরে সত্যজিতের নতুন নতুন উদ্ভাবন কৌশল, সৌন্দর্যদীপ্ত সৃষ্টিশীলতা আর বিষয়ানুসারী পরিকল্পনার মৌলিকত্ব কাইয়ুম চৌধুরীর নান্দনিক বোধ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শুধু প্রচ্ছদ নয়, বইয়ের সামগ্রিক প্রকাশনা প্রসঙ্গে আইরিশ নাট্যকার বার্নার্ড শর একটি কথাও কাইয়ুম চৌধুরীর মনে তরুণ বয়সেই গেঁথে গিয়েছিল। বার্নার্ড শর মন্তব্যটি ছিল এ রকম, ‘বইয়ের পৃষ্ঠা হবে ছবির মতো সুন্দর।’ ছোট্ট এই কথাই তিনি আজীবন মান্য করে প্রচ্ছদ-অলংকরণের বাইরেও বইয়ের ভেতরের সাজসজ্জাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখা কতটা পরিসর দখল করবে আর শূন্যস্থান থাকবে কতটা, অর্থাৎ পাঠকের নিশ্বাস ফেলার জায়গা থাকবে কী পরিমাণ, ছবি থাকলে তার মাপ কী হবে, সর্বোপরি বিষয়ানুযায়ী অক্ষরবিন্যাস হবে কীরূপ, কোনটি হবে মানানসই ছাঁদ—এসব চিন্তা সব সময়ই তাঁর মাথায় এসে ভিড় করত। টাইটেল পৃষ্ঠা, প্রিন্টার্স লাইন, উৎসর্গ পৃষ্ঠা, ভূমিকা ও সূচিপত্রের নতুন নতুন জুতসই রুচিশীল ও নান্দনিক বিন্যাস নিয়েও তিনি প্রতিনিয়ত ভাবতেন। এই ভাবনার গুণেই তাঁর সংশ্লিষ্টতায় একটি বই হয়ে উঠত সর্বাঙ্গসুন্দর।

প্রকাশনাশিল্পে কাইয়ুম চৌধুরী সবচেয়ে বেশি আদৃত হয়েছেন বইয়ের প্রচ্ছদে ক্যালিগ্রাফিক সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণে। কখনো মুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত রেখার সারল্যে, কখনো জ্যামিতিক বিন্যাসে তাঁর হাতে বাংলা বর্ণমালা বিচিত্রভাবে দৃষ্টিনন্দন হয়েছে, যে কারণে অনেক খ্যাতিমান লেখকও তাঁর কাছ থেকে বইয়ের প্রচ্ছদ করানোর জন্য প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠতেন। বইয়ের লেখার গুণের চেয়ে যেন কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। এই যে প্রচ্ছদকে বা হরফের সৌন্দর্যকে নান্দনিক সৌকর্যে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা, সে ব্যাপারে তাঁর দিক থেকে ছিল বিরামহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস। ছিল নিজেকে প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে যাওয়ার আগ্রহ, সৃষ্টিশীলতায় নিত্যনতুন উদ্ভাবনের চমৎকারিত্ব আনার কুশলতা। হরফের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে কতটা ভাঙচুরের মাধ্যমে, কতটা অলংকরণের মাধ্যমে কতটা বৈচিত্র্যময় ও মনোগ্রাহী করে তোলা যায়, তার সীমাহীন সম্ভাবনাকে তিনি ব্যবহার করেছেন। শুধু ক্যালিগ্রাফিক সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। টাইপোগ্রাফির বিচিত্র বিন্যাস, আকারের রকমফের সৃষ্টি কিংবা লেটার প্রেসের মনোটাইপের যুগে হরফকে মাত্রাগত দূরত্ব থেকে মুক্ত করা প্রভৃতিও তাঁর নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এরই পাশাপাশি পুরোনো ধারার শোভাবর্ধক চিত্রধর্মী প্রচ্ছদ অঙ্কনকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে অবয়ব ও নৈসর্গিক উপাদান আঁকার ক্ষেত্রে পরিহার করেছেন বাস্তবনিষ্ঠা। গুরুত্ব দিয়েছেন মূলগত রূপের বৈশিষ্ট্যকে আর তার আদর্শায়িত প্রবণতাকে। রূপ বা আকারের নিরন্তর ভাঙচুরের মাধ্যমে তিনি নির্মাণ করেন আদর্শমণ্ডিত রূপের বৈভব, যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর। ফলে তাঁর চিত্রধর্মী প্রচ্ছদও নতুনত্ব লাভ করে পাঠক-দর্শককে ভিন্নধর্মী স্বাদ দেয়। এ ধরনের প্রচ্ছদ অঙ্কনে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন মাধ্যমের। কখনো রেখাচিত্র, কখনো জলরং, কখনো প্যাস্টেল কিংবা পোস্টার রং আবার কখনো গোয়াশ কিংবা ওয়াশ টেকনিক ব্যবহারে ওই সব প্রচ্ছদ হয়ে উঠেছে আবেদনে বৈচিত্র্যময়। তা ছাড়া প্রতিকৃতিনির্ভর প্রচ্ছদ সৃষ্টিতেও রেখেছেন তিনি স্বকীয়তার স্বাক্ষর।

প্রচ্ছদ অঙ্কনে কাইয়ুম চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বইয়ের বিষয়কে প্রচ্ছদচিত্রে পরিস্ফুটিত করার আন্তরিকতাপূর্ণ, সততাধর্মী ও দায়িত্বশীল প্রয়াস। কয়েকটি প্রচ্ছদচিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা তার প্রমাণ পাব। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ১৯৫৮ সালে আঁকা জহুরুল হকের ভ্রমণকাহিনি সাত সাঁতার বইটির কথা। আমেরিকা ভ্রমণের এই কাহিনিতে ছিল ধর্মীয় প্রসঙ্গ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা আলোচনা। মানুষের মনে ধর্মীয় সংস্কৃতির শক্তিমান অবস্থানকে পরিস্ফুটিত করার লক্ষ্যে শিল্পী প্রচ্ছদের জমিনে নকশা হিসেবে ব্যবহার করলেন মোজাইক। ক্রিস্টিয়ানিটির ধারায় গড়ে ওঠা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাচ্যীয় ধারার লোকায়ত সংস্কৃতির পার্থক্য বোঝাতে প্রচ্ছদের জমিনকে তিনি দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলেন এবং সেখানে উভয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী নানা মোটিফ ব্যবহার করেন।

আরেকটি প্রচ্ছদ কবি শামসুর রাহমানের দ্বিতীয় কাব্য রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩)। লিপির কী অসাধারণ ভাঙচুরের খেলা। বর্ণবিন্যাসের মধ্যে পুষ্প-পত্রশোভিত বৃক্ষের মোটিফে পাখির যৌক্তিক অবস্থান, মানব অবয়বের প্রাসঙ্গিক আদল সৃষ্টি, রং ব্যবহারে রোদের ঔজ্জ্বল্যকে পরিস্ফুটিত করাসহ এ প্রচ্ছদে বিধৃত হয়েছে করোটির রূপরেখাও। এ ধরনের প্রচ্ছদপট শিল্পীর গভীর চিন্তা, পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। একই সঙ্গে পাঠক-দর্শকের জন্যও চিন্তা উদ্রেককারী। কবি যেমন নামকরণের মধ্যে গ্রন্থভুক্ত কবিতার নির্যাসকে তুলে ধরেছেন, তেমনি শিল্পীও প্রচ্ছদপটের মাধ্যমে ওই নামের তাৎপর্যকে করে তুলেছেন অর্থবহ ও দৃষ্টিগ্রাহ্য।

কবি জসীমউদ্দীনের জীবনকথা (১৯৬৪) বইটির প্রচ্ছদচিত্রের কথাও প্রসঙ্গত বিবেচ্য। এই প্রচ্ছদ নিয়ে শিল্পীর কাছে কবির এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় যে তিনি নিজের মায়ের প্রিয় শাড়িটি পাঠককে উপহার দিচ্ছেন, এমন একটি ভাব যেন প্রচ্ছদে ব্যক্ত হয়। শিল্পীও কবির আকাঙ্ক্ষার তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রচ্ছদপটে সরাসরি জামদানি শাড়ির ডিজাইন ব্যবহার করেন। আর নামে ব্যবহার করেন নিজের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হস্তলিপি। প্রচ্ছদটি লেখক-পাঠক সবার কাছে এতই আবেদনবাহী হয় যে ওই বছর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক সেরা প্রচ্ছদের পুরস্কার জিতে যায়।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় কাইয়ুম চৌধুরীর এমন সব মৌলিক ও অভিনব চিন্তা ও পরিকল্পনাই তাঁকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে যে সেখানে পৌঁছাতে কারও বিরাট সাধনার প্রয়োজন হবে। তাঁর এই উচ্চতা কেবল পুরস্কারের বিপুল সংখ্যা দিয়েই চিহ্নিত হয় না; লেখক-পাঠকের কাছে পরিমাপহীন জনপ্রিয়তা দিয়েও তা অনুভবসাধ্য। তাঁর এই প্রচ্ছদ পরিকল্পনার সঙ্গে তাঁর চিত্রশিল্পের ইমেজ মোটিফ অনুসন্ধানেরও রয়েছে গভীর যোগ। জামদানির নকশা শুধু তাঁর প্রচ্ছদপটেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা তাঁর চিত্রের জমিনকেও দিয়েছে নতুন মাত্রা। আমাদের শিল্পের আধুনিকতার সঙ্গে লোকশিল্পের সংযোগ সাধনের যে প্রয়াস বাংলাদেশের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে লক্ষ করি, তাতে একেকজনকে একেকটি ইমেজ দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। যেমন জয়নুলের চিত্রে অনুসৃত হয়েছে ময়মনসিংহের টেপা পুতুলের রূপাবয়ব, কামরুলের চিত্রে বিধৃত হয়েছে রাজশাহীর শখের হাঁড়ির নানা মোটিফ, তেমনি কাইয়ুমের চিত্রে এসেছে জামদানির নকশা। আরেকটি প্রাসঙ্গিক কথা হলো, কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদপট ও চিত্রশিল্প কখনো সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠেনি; বরং সর্বদাই তারা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উভয়কে সমৃদ্ধ করেছে।