জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা

সফিউদ্দিন আহমেদের কথামালায় ‘আমাদের কালে ছবি আঁকা’

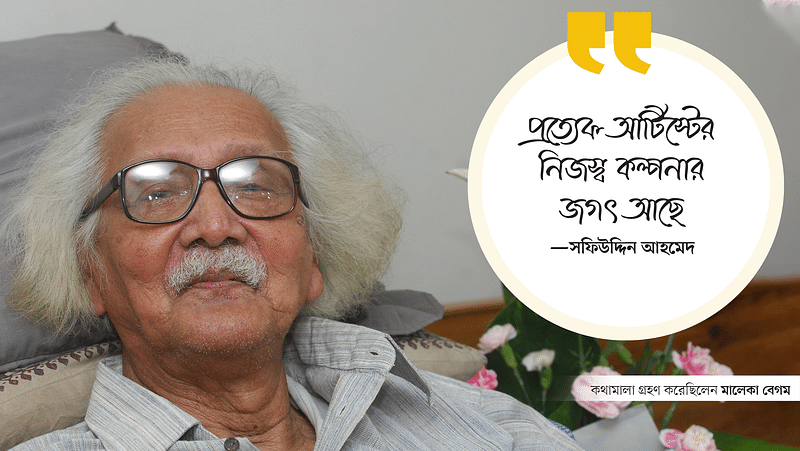

আজ শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদের জন্মশতবর্ষ। শিল্পকলার নানা মাধ্যমে পারঙ্গম এই শিল্পীর একটি অন্তরঙ্গ কথামালা প্রকাশিত হয় গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত ‘সচিত্র সন্ধিনী’তে, ১৯৮০ সালে। সেই কথামালায় সফিউদ্দিন আহমেদ বলেছিলেন তাঁর শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প। শিল্পীর বাসায় বসে কথামালাটি গ্রহণ করেছিলেন মালেকা বেগম। শিল্পীর জন্মশতবর্ষে কথামালাটি আবার প্রকাশিত হলো।

(বাংলাদেশের চারুকলাবিদদের মধ্যে গ্রাফিক আর্টের জন্য খ্যাত জনাব সফিউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো তাঁর স্বামীবাগের বাসায়। ইন্টারভিউ সেটা নয়। তিনি ছিলেন বক্তা; পুরোনো স্মৃতি রোমন্থনের মতো করে বলে যাচ্ছিলেন, আর আমি ছিলাম মনোযোগস্তব্ধ শ্রোতা। প্রথম সাক্ষাতে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, এত বড় গুণীজন কেমন বিনয়ীর মতো অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। আলোচনার ফাঁকে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি। ঘরে শোভা পাচ্ছিল অসমাপ্ত ছবি। স্ত্রী এবং পুত্র-কন্যার দেখা মিলেছে। মিষ্টভাষী, অনুচ্চকণ্ঠ, দীর্ঘদেহী, সৌম্য-সুদর্শন আটান্ন বছরের প্রৌঢ় শিল্পী মনের দিক থেকে কেমন একাকিত্বের ভারে নির্লিপ্ত, সেটাও জেনেছি। তাঁর কথা তাঁর জবানিতেই মুদ্রিত হলো।—মালেকা বেগম)

আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন কতগুলো ঘটনা, ছোটখাটো সব বিষয় ঘটেছিল, যা আমার মনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। সেসব ঘটনা, ছবির রং, আঁকার বিষয়, সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে ভাবনার জগৎ সৃষ্টি করেছে বালকমনে।

মনে পড়ে, আমার বোন মাছের আঁশ দিয়ে কাপড়ের ওপর ছবি বানাতেন, আমি সেই ছবি আর্ট গ্যালারিতে বাঁধাতে যেতাম। তখন সেসব ছবি আমার ভাবনার জগতে দোলা দিয়ে গিয়েছে। আরও মনে পড়ছে, আমার মামার ছিল পাখি পোষার নেশা। অনেক সময় তার কাছ থেকে পাখি উপহার পেয়েছি। সঙ্গে থাকত পাখির দাগসহ সুন্দর ছবি-ছাপা প্যাকেট। সেই প্যাকেট আমার পড়ার টেবিলে শোভা পেত। আমি দেখে দেখে সেসব ছবি আঁকতাম, রঙের ব্যবহার শিখতাম। এ–ই ছিল প্রথম আমার বালকমনে ছবিজগতের রেখাপাত।

আমার ছোটবেলাটা কেটেছে খুব দুঃখে। নয় বছর বয়সে বাবা মারা যান। স্নেহ-মমতা থেকে একেবারেই বঞ্চিত ছিলাম বলা চলে। মা ছিলেন সাদাসিধে। বাবার অভাব আমাকে কতটা পীড়ন করছে, আমার ভারাক্রান্ত মনের চাহিদা কী, এসব বোঝার দিকে তার কোনো খেয়াল ছিল না। সেটা সম্ভবও ছিল না সেই যুগের ঘরকন্না করা অন্তঃপুরবাসিনীর পক্ষে। তবু বলতেই হয়, মায়ের সাহায্য ছাড়া আমার এত দূর এগোনো সম্ভব ছিল না। বহু কষ্টেসৃষ্টে আমি আর আমার বড় বোন সে সময় জীবন কাটিয়েছি। আত্মীয়স্বজন সবাই ছিলেন, কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা, বরং সমালোচনায় তাঁরা ছিলেন মুখর।

১৯৩৬ সালে আমি কলকাতা আর্ট স্কুলে আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হতে যাই। সে সময় আর্ট কলেজে ভর্তির জন্য এনট্রান্স পরীক্ষার দরকার ছিল। একটা বয়সসীমা ছিল, ১৮ বছরের নিচে ভর্তি হওয়া যেত না। আমার ১৮ বছর বয়সে ভবিষ্যৎ আর্থিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করে আর্কিটেকচারাল বিভাগে ভর্তি হতে এসে বিফল হলাম। স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে ‘ফাইন আর্ট’ বিভাগে এক বছর পড়ে পরে আর্কিটেকচারে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করল। আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। কোনো আগ্রহই ছিল না চারুকলার বিষয়ে। যে যুগে ছবি আঁকিয়ে শিল্পীদের প্রতি সমাজেও শ্রদ্ধাভাব ছিল না। আর্ট লাইনকে খুব একটা ভালো চোখে দেখা হতো না। আর্কিটেকচারে ছিল খুব রেসপেক্ট। আমার পরিবারের আত্মীয়স্বজন জানতেন এ লাইনেই আমি পড়াশোনা করছি। কিন্তু যখন পড়া শেষে জানলেন আমি ফাইন আর্টের কাজ শিখেছি, তখন তাঁরা কারও কাছে লজ্জায় আমার পরিচয় দিতেন না। এমনই ছিল সেকালে আর্টিস্টের সামাজিক মূল্য।

যাহোক, আমি তো আর্ট লাইনে টিকে গেলাম। কেমন করে টিকলাম, সে বৃত্তান্ত বলতে গেলে আজও যাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণতে হয়, তিনি আমার প্রথম শিক্ষাগুরু শিল্পী আবদুল মঈন। আমি ক্লাসে রোজই নিয়মমাফিক বসি। কিন্তু মন বসে না। আমার আনচান মনের খবর মঈন স্যারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি বললেন, ‘ছবি আঁকায় তোমার মন নেই কেন?’ আমি বললাম, ‘ভালো লাগে না।’ আর কিছু না বলে মঈন স্যার আমাকে তাঁর সঙ্গে বাসায় দেখা করতে বললেন পরের রোববার।

রোববার তাঁর পার্ক এটের দোতলার রুমে নক করতেই দরজা খুলে গেল। ঘরটা ছোট। মাঝে একটা টেবিল। র্যাকে প্রচুর বই। তিনি ওরিয়েন্টাল স্টাইলে ছবি আঁকতেন। ছবির বিষয়ে প্রচুর বই, নানা ধরনের ইতিহাস—এসবের সঙ্গে তাঁর আঁকা ছবিও দেখলাম প্রচুর। গল্প করছেন বন্ধুর সঙ্গে। ভেবেছি চলে যেতে বলবেন। কিন্তু তা নয়। বললেন, ‘বসে বই পড়ো।’ বই দেখছি, জ্ঞানের এক নতুন জগৎ দেখছি, আলাপ-আলোচনা শুনছি—সবই আর্টের ওপর। ভালো লাগছিল, ইন্টারেস্ট পাচ্ছিলাম। চলে আসার সময় তিনি আবার যেতে বললেন। পরের রোববার আবার গেলাম সেখানে। আমি জানি না কীভাবে সব পরিবর্তন হয়ে গেল! পড়ে-শুনে, তাঁর আলোচনা শুনে মনটা তখনই স্থির হয়ে গেল। মনেপ্রাণে তখনই ভাবলাম, আর্টিস্ট হব। তিনি এভাবে উদ্বুদ্ধ না করলে বোধ হয় পারতাম না।

এর মধ্যে আবেদিন সাহেবের (জয়নুল আবেদিন) সঙ্গে আলাপ। সেটাও মঈন স্যারের জন্যই। আবেদিন সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হতে তিনিই বললেন। তাঁর প্রতিটি উপদেশ আমি শুনতাম।

সে সময় আমি যখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, যখন ধীরে ধীরে মঈন স্যার বিরাট স্তম্ভের মতো আমার জীবনে কাজ করতে শুরু করেছেন, যখন তিনি ছাড়া আমার আর্টিস্ট জীবন বৃথা, তখন একান্ত আকস্মিকভাবে টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে, চোখে রক্ত জমে গিয়ে মঈন স্যার ইহধাম ত্যাগ করলেন মাত্র ২৪ বছর বয়সে। এ আঘাত আমার বুকে শেলের মতো বিঁধেছে। ওরিয়েন্টাল আর্টের কাজ তাঁর অপূর্ব, খুবই সুন্দর ছিল তাঁর কাজ।

আমার আর্ট লাইনের প্রারম্ভিক সূচনায় এই মৃত্যু দুর্দান্ত শকের মতো ছিল। তারপর আবার নিত্যদিনের কাজ চলেছে, কত অভিজ্ঞতা জমেছে, কিন্তু আমার আর্ট লাইনে ভালো লাগা যিনি সৃষ্টি করলেন, তাঁর কথা ভুলে যেতে পারিনি।

কলেজে হেঁটে যেতাম। তিন পয়সা দিয়ে ট্রামে উঠব, তেমন সামর্থ্য ছিল না। ক্লাস শেষে আবার প্রহ্লাদ কর্মকার স্যারের স্টুডিওতেও যেতাম ক্লাস করতে। মাঝে এক বন্ধুর ভাইয়ের মুদিদোকান ছিল শেয়ালদার কাছে। সারা দিনে চার পয়সার রুটি কিনে খাওয়ারও অবস্থা ছিল না। সেই বন্ধুর সঙ্গে তার ভাইয়ের দোকানে চালের বস্তার ওপর বসে তেলমাখা মুড়ি খেতাম। আবার হাঁটতাম। ক্লাস সেরে সেই রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে যেতাম।

ছয় বছর পর পাস করে বের হলাম। সেটা ১৯৪২ সালের কথা। পরীক্ষার সময় যুদ্ধের জন্য (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়েছিল। পড়ার তেমন সুবিধা তো হয়ইনি, পরীক্ষাও না দেওয়ার মতোই হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করে মনটা ছিল খুবই খারাপ। তখনকার দিনে ছয় বছর কোর্সের পর আর্ট কলেজের ‘টিচারশিপ কোর্স’ চালু ছিল। আমি সেটা পড়তে শুরু করলাম। তখন দারুণ আকালের সময়। দুর্ভিক্ষ সারা বাংলাকে গ্রাস করেছে। ক্লাস করতে পারলাম না। অভাবের তাড়নায় চাকরি নিতে হলো। আর্কিটেকচারাল কাজে ড্রাফটসম্যান হিসেবে কাজ পেলাম। কিন্তু আমার তখন মন টানছেন শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর কাছে শিখেছিলাম এচিং। আমি যে ফাইন আর্ট থেকে গ্রাফিক আর্টে চলে আসি—এ তাঁরই অবদান ছিল। তাঁকে না জানিয়ে পড়া ছেড়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছি।

একদিন এক ছবির প্রদর্শনীতে স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে আবারও পড়তে বললেন। সেবার প্রদর্শনী দেখে খুবই চার্মড হলাম। ভাবছি, এ তো মন্দ নয়। আর্টিস্টের বুদ্ধি এমনই হয়, ষোলো আনার ওপর তা আঠারো আনাই বটে। ক্ষণিকের মোহে ভুলে গেলাম আমার অনটনের কথা, তিন টাকা ফিস দেওয়ার অক্ষমতার কথা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পড়া শুরু করলাম আবার।

সেসব দিনের কথা মনে হলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। জীবনে এত রিস্ক নিয়েছি, যা সুস্থভাবে করা অসম্ভব ছিল। বোকা ছিলাম, নাকি জেদি ছিলাম, সেটা ভাবি মাঝেমধ্যে। আসলে আর্টিস্টের প্রতি আত্মীয়স্বজন সবারই একটা তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত। মন থেকে প্রেরণা জাগত এমন যে ‘ঠিক আছে, তুমি যখন অবহেলা করছ, আমিও দেখি কী করতে পারি।’

সেই করতে পারার জিদে পুরো পড়ার সেশনটা আমাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। কলেজে হেঁটে যেতাম। তিন পয়সা দিয়ে ট্রামে উঠব, তেমন সামর্থ্য ছিল না। ক্লাস শেষে আবার প্রহ্লাদ কর্মকার স্যারের স্টুডিওতেও যেতাম ক্লাস করতে। মাঝে এক বন্ধুর ভাইয়ের মুদিদোকান ছিল শেয়ালদার কাছে। সারা দিনে চার পয়সার রুটি কিনে খাওয়ারও অবস্থা ছিল না। সেই বন্ধুর সঙ্গে তার ভাইয়ের দোকানে চালের বস্তার ওপর বসে তেলমাখা মুড়ি খেতাম। আবার হাঁটতাম। ক্লাস সেরে সেই রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরে যেতাম।

এত কষ্ট করার মধ্যে কী আছে, মা সেটা বুঝতেন না। তাই মাঝেমধ্যে শরীর ভেঙে যাওয়ার জন্য দুঃখ করতেন। কিন্তু আমি ভেঙে পড়িনি। কায়ক্লেশে পড়া চালাতে চালাতে কিছু কাজ নিলাম অর্থ উপার্জনের। বন্ধুবান্ধবই জুটিয়ে দেয়। বন্ধু অনিল কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আড্ডা দিই। রোববার আসতেন আবেদিন সাহেব, দিলীপ দাসগুপ্ত। গল্প হতো। তাঁরা ছিলেন সব ‘ওয়েল উইশার’। সংসার চলে না। মা আর আমার সংসার। কিছু কমার্শিয়াল কাজ করি। কিন্তু আবার মনে হলো চাকরি করে পড়াশোনা করলে ফলাফল আবারও খারাপ হবে। তাই বন্ধুদের না জানিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে খুবই গালমন্দ খেয়েছি। কিন্তু আমার তখন মনে হয়েছিল কিছুদিন পড়াশোনা করলে যে ফল পাব, তাতে পরের জীবনে দুঃখ ঘুচবে, নয়তো এমনই সারা জীবন লেগে থাকবে। ফল বেরোলে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা পেয়ে আত্মহারা হলাম। এ সময় আমার সতীর্থ ছিল সত্যেন ঘোষাল, পরে আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিল, এখন অবসর নিয়েছে।

এ সময় আমার জীবনের একটা ঘটনা ঘটে। তখনো আমার পড়া শেষ হয়নি। অর্থাভাবে দারুণ কষ্ট পাচ্ছি। ১৯৪৫ সাল। কলেজেরই এক প্রদর্শনীতে আমার ছবি দিয়েছি। অবাক কাণ্ড ঘটে গেল, আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে একাডেমির প্রেসিডেন্ট পুরস্কার স্বর্ণপদকটি পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে! এরপর আমার কপাল খুলে গেল। আমার আত্মীয়স্বজনের কাছে বেশ মর্যাদা পেলাম। এর পরপরই দিল্লি ও পাটনায় প্রদর্শনীতে ছবি দিয়ে পুরস্কার পাই।

এ পিরিয়ড আমার জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা চলে। এ পুরস্কার থেকে টাকা পাই। যার জন্য সংসার চালিয়ে যেতে পারি। তা ছাড়া সে সময় যে শিল্পীদের কাছে আমি ছবি আঁকার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি, তা আমার পরম সৌভাগ্য বলা যায়। অতুলবাবুর কাছে পেইন্টিং শিখেছি। সেই যুগের কম লোকই তাঁর কাছে আঁকার সুযোগ পেয়েছেন। আমি এ জন্য গর্ববোধ করি। তাঁরা যে হাতে ধরে শেখাবেন, সেটা কল্পনাও করা যায় না। বলছিলাম আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হলো, আমি নতুন মানুষ হয়ে পথে পা দিলাম।

এ পর্বে আমার যে শিক্ষা, তা এতকাল পরেও আমাকে শিখিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ যেকোনো মানুষের ক্ষেত্রে বড় হওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশ না থাকলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষতিকর হয়। আমার ছোটবেলা থেকে বিরুদ্ধ এক পরিবেশ আমাকে নিত্য লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে, অন্তর্যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই এত দূর এগিয়ে আসতে হয়েছে। তাতে শিল্পীর স্বাভাবিক সাধনার ব্যাঘাত ঘটেছে। নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ছাড়া ছবি আঁকার বিষয়টি নিরর্থক হয়ে যায়।

ছবি আঁকার বিষয়টি যারা বোঝে না, তাদের নানা রকম অভিব্যক্তিও আছে, যা একজন শিল্পীকে চূড়ান্তভাবে হতাশ করতে পারে। ছবি আঁকাটা তুলির টান ব্যতীত কিছু নয় বলেই সাধারণ ধারণা। কিন্তু এ তো তারও অনেক বেশি। এই তুলির টান দিতে আর্টিস্টকে দীর্ঘ একাডেমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়ে আসতে হয়।

শুধু ছবি আঁকার জন্য হলেও আর্টিস্টকে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করতে হয়। পড়াশোনার মধ্য দিয়েও জানা–বোঝার জগৎকে পরিমার্জিত করতে হয়। সে জন্য আর্টিস্টের কাজ যারা বোঝে না, সেই পরিবেশে আর্টিস্টের ছবি আঁকা নিরুদ্ধ স্রোতে আটকা পড়ে যায়।

মঈন স্যারের সেই স্টুডিও ঘরটির যথার্থ মূল্য আজ বুঝতে পারি। তিনি বাড়ি থেকে দূরে পার্কস্ট্রিটের ছোট্ট একটি ঘরে স্টুডিও বানিয়েছিলেন। সেখানে বই ছিল, ছবি আঁকার পরিবেশ ছিল। শিল্পরুচিসম্পন্ন গুণীজনদের আনাগোনায় সেই পরিবেশ ছিল ছবি আঁকার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। এমনই একটি ঘরের দরকার প্রত্যেক শিল্পীর। যেখানে একান্ত সাধনায় নিমগ্ন থাকা যায়, যেখানে শিল্পীদের আনাগোনা হবে, শিল্পবিষয়ক কথা হবে, পড়াশোনার জন্য বই থাকবে। এই স্টুডিও মানে মাহামূল্য সরঞ্জামাদিসম্পন্ন ঘর, তা নয়। এই স্টুডিও হচ্ছে শিল্পী তৈরির কেন্দ্রস্থল। এমনটির স্বপ্ন আমার আজও বাস্তবরূপ পেল না।

ছাত্রপর্ব শেষে কলকাতা আর্ট স্কুলে লিথোগ্রাফিক বিভাগের টিচার হই। কিন্তু খুব বেশি দিন সেটা সম্ভব হয়নি। দেশবিভাগের সূচনা ঘটে। আমরা কয়েকজন—অর্থাৎ জয়নাল আবেদিন সাহেব, আনোয়ারুল হক, শফিলকু আমিন, আমি স্বয়ং, আলী আহসান, শেখ আনোয়ার, হাবিবুর রহমান এই দেশে চলে আসি। তখনো এখানে কোনো আর্ট স্কুল ছিল না। তাই আমরা বিভিন্ন হাইস্কুলের আর্ট টিচার হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত হই। আমি চাকরি পেয়েছিলাম ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুলে । ড. এনামুল হক সাহেব ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে তখন আমি আরও উৎসাহিত হতাম।

আর্ট কলেজ না থাকার দুঃখ তখন আমাদের সকলের মনেই বাসা বেঁধেছে । ততদিনে কামরুল হাসান, খাজা সাহেব—এঁরা পড়া শেষ করে এসেছে। আমরা সকলেই কি করে কী করা যায় তা ভাবতাম।

প্রথম এসেই উঠেছিলাম উর্দু রোডে শফিকুল আমিনের বাসায়। তারপর মোহাইমেনের (পাইওনিয়র প্রেসের মালিক) সঙ্গে থাকতাম কলতাবাজারে। তখন সে প্রেসের মালিক নয়, সবেমাত্র প্রেসের পরিকল্পনা শুরু করেছে। আমি সারাদিন স্কুলের শিক্ষকতা করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঘুরতে যেতাম। এত ভালো লাগত এ জায়গাটা! পড়াশোনার অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল। রাতে কলতাবাজারের বাসায় ফিরে ঘুমাতে যেতাম । জানালার ওধারেই ছিল ঘোড়ার গাড়ির আস্তানা। ঢাকার হিউমার আমাদের শোনা ছিল। সহিসরা এত আকর্ষণীয়ভাবে রসিকের মতো সারা দিনের কাহিনি বলে যেত যে আমার রাতের পর রাত নেশা জেগে যেত। এরপর কলতাবাজার হাসানের সঙ্গে চলে আসি থাকার জন্য। রাতের হিউমারটা হারিয়ে বেশ কয় দিন কষ্ট পেতাম।

আমরা অনেকেই যেমন চলে এসেছি, তেমনি বহুজন চলেও গেছেন। খুবই সংকট চলেছিল সাংস্কৃতিক জগতে। সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যায়, চিন্তার ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাই যাঁদের সঙ্গে, অজিতবাবু, মুনীর চৌধুরী—তাঁরা ছিলেন সে সময়ের বন্ধু। জয়নুল আবেদিন সাহেব যা চিন্তা করেছেন, তা আমাদের বলেছেন, আমরা সবাই মিলে আবার সেই ভাবনা নিয়েই এ দেশে একটা আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় মেতে গেলাম। শুধু আমাদের কজনের চেষ্টায় এটা সম্ভব হতো না। আমাদের পরিকল্পনাকে সরকারিভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রদ্ধেয় আব্বাসউদ্দীন সাহেব তাঁর পাবলিসিটি বিভাগের মাধ্যমে, তৎকালীন ডিপিআই ড. কুদরাত–এ–খুদা, আবুল কাশেম সাহেব ও সলিমুল্লাহ ফাহমী সাহেব—তাঁরা শিক্ষা বিভাগের যাবতীয় সরকারি ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন। আমি আর কামরুল সারা রাত ছক কাটতাম কেমন করে পরের দিন কাকে ধরতে হবে, কী কী করতে হবে। এসব বিষয়ে বিস্তারিত চিঠি দিতে হতো জয়নুল আবেদিন সাহেবকে। তিনি তখন করাচিতে চাকরি নিয়ে গিয়েছেন। এরই মধ্যে ঢাকার বর্তমান ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালের বিল্ডিংয়ে স্কুলের সূচনা হয়। প্রথমে আনোয়ারুল হক চার্জে ছিলেন, পরে জয়নুল এসে প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দেন। কামরুল হাসান, খাজা সাহেব—তাঁরাও টিচার হিসেবে যোগ দেন। এ সময় ছাত্র যাদের পেয়েছিলাম, তাদের নিয়েও আমরা গর্ব করতে পারি। শিল্পী আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক এবং অনেকের নাম স্মরণ হচ্ছে না, এমন আরও অনেকেই, তারা সবাই সূচনা পর্বের ছাত্র এবং বর্তমানে স্বনামখ্যাত শিল্পী। তখন আট ইনস্টিটিউট ছিল একটা পরিবারের মতো। ছাত্র-শিক্ষক সবাই একত্রে চিন্তা করেছি, সবারই কিছু না কিছু করণীয় ছিল, তারই ফলে আর্ট স্কুলটা দাঁড়িয়ে গেল শক্তভাবে।

এ সময় আমাদের জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা আছে। ঢাকায় ছাত্র-শিক্ষক মিলে ছবির প্রদর্শনী হয় ১৯৫০-৫১ সালে। হয়েছিল ঢাকা হল অথবা লিটন হলে। আর্ট স্কুল এরপর ১৯৫২ সালে সেগুনবাগিচায় স্থানান্তরিত হয় এবং পরে সরকারিভাবে জমি পেয়ে বর্তমান আর্ট কলেজের নিজস্ব ভবনটি নির্মিত হয়। এখানে আমিনুল ইসলাম, কাইয়ুম চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক—তারা এসে তত দিনে টিচার হয়েছে।

আমার জীবনের এ পর্ব শেষ হয় ১৯৫৬ সালে। একটা নতুন কিছু গড়ার আনন্দ যে কতখানি, সেটাই এই পর্বের পরতে পরতে অনুভূত হয়েছে। নতুন কিছু করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। বেশ সময়ের ব্যাপার। এই সময়ে এ দেশের সংস্কৃতমনাদের সাহায্যে এই যে এত বড় একটা কাজ করা গেল, তারই ফলে এত গুণী শিল্পীর আবির্ভাব ঘটল, সেটাই মস্ত এক আদর্শ হয়ে থাকল।

আমার তৃতীয় পর্বের জীবন বিলেতের শিক্ষাজীবন। ১৯৫৬ সালে বিলেতে স্টাডি লাভে যাই। গ্রাফিক আর্টের বিষয়ে পড়তে গিয়ে দেখেছি, অথই এক সমুদ্রে যেন এসেছি। আমার জানার-বোঝার জগৎ আর তাদের শেখার জগতের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছরের বিরাট ফারাক রয়ে গেছে। অর্থাৎ এতগুলো বছর পড়লে, জানলে তবে সেই জ্ঞানের সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যাবে। আমি তো শিশু। ডিপ্লোমা পড়ার আবেদনপত্র গ্রাহ্য হলো না। ওরাও বলছে, এত অল্প সময়ে এই বিষয়গুলো জানা যাবে না। কিন্তু আবার সেই প্রথম জীবনের জেদ জেগে উঠল। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বে আমার অসুখ হয়ে গেল। পরিবার-পরিজন থেকে দূরে, স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে একাকী এই অজানা জগতে মর্মান্তিক পীড়িত হয়ে রইলাম। সুস্থ হয়ে মনের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ করে সারাটা দিন ব্যয় করলাম লেখাপড়ায়। ছুটির সময়টা কাজে লাগিয়ে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। শিক্ষকতা ছেড়ে আবার ছাত্র হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে সময় লেগে গেল। এ সময় আমি যে সাফল্য অর্জন করলাম, তার পেছনে কাজ করেছে আমার সর্ব সময়ের প্রতিজ্ঞা। মানুষ যদি সৎ হয়, মনেপ্রাণে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করে, তবে সে সফল হবেই। বিলেতে শিক্ষাকালে যত গুণীজনের সংস্পর্শে এসেছি, তাঁদের যে কাজ দেখেছি, শিল্পীজীবনের যে সাধনার মুখোমুখি হয়েছি, রংতুলি, উড এনগ্রেডিং, এচিংয়ের যে মহৎ কাজ দেখেছি, সেসবই আমার জীবনে এক পরম পাওয়া। অবশেষে অভাবী ডিস্টিংশন পেয়ে ডিপ্লোমা নিয়ে দেশে ফিরেছি ১৯৫৯ সালে।

আমার এই জীবনের শিক্ষা হয়ে আছে যা, তা হলো কঠোর পরিশ্রম দ্বারাই শিল্পীর সাধনা সফল হতে পারে। আত্মতৃপ্তি সহজেই হয়ে গেলে ছবির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় না। যত বড় শিল্পী দেখেছি, তাঁদের মধ্যে এক অতৃপ্ত শিল্পীসত্তার দেখা পেয়েছি। কী যে খুঁজে বেড়ান শিল্পী, কী যে তিনি মূর্ত করতে চান রংতুলিতে, কাঠ খোদাইয়ের মাঝে কী যে প্রকাশ করতে চান, সেই জানার শেষ নেই। এই অতৃপ্তিই মহৎ শিল্পীকে জনগণের কাছে টেনে নিয়ে যায়, মানুষের কল্যাণেই তখন শিল্পী তাঁর সমস্ত সাধনাকে পরিস্ফুট করে তোলেন। সেখানেই শিল্পীজীবনের সার্থকতা।

একটি ঘরের দরকার প্রত্যেক শিল্পীর। যেখানে একান্ত সাধনায় নিমগ্ন থাকা যায়, যেখানে শিল্পীদের আনাগোনা হবে, শিল্পবিষয়ক কথা হবে, পড়াশোনার জন্য বই থাকবে। এই স্টুডিও মানে মাহামূল্য সরঞ্জামাদিসম্পন্ন ঘর, তা নয়। এই স্টুডিও হচ্ছে শিল্পী তৈরির কেন্দ্রস্থল। এমনটির স্বপ্ন আমার আজও বাস্তবরূপ পেল না।

এই আমার শেষ পর্ব চলেছে। বয়স হয়ে গেছে। প্রতিটি দিন মনে হয় অমূল্য। কিছু রেখে যাওয়া উচিত, যেটা পরবর্তীকালে আদর্শ হয়ে থাকবে। পৃথিবী এখন কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ঢেউ বাংলাদেশে এসে পৌঁছাতে আগের দিনের মতো সময় লাগে না। পৃথিবীটা ছোট হয়ে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে আধুনিক যুগের কল্যাণে, দ্রুত আর্টের বই সব আমাদের লাইব্রেরিতে। এখন এ যুগে আর্টের যে ধারাই সৃষ্টি হোক না কেন, তা জানা সহজ হয়ে গেছে। আগে আমাদের যুগে তা ছিল অসম্ভব। আমার শিক্ষা হয়েছে, যেকোনো কাজই হোক না কেন, ভিত্তিটা ভালো হওয়া দরকার। যেকোনো বিষয়েই আরম্ভ ভালো থাকা একান্ত দরকার। তবেই তার রূপায়ণ সম্ভব।

আমার শিক্ষকতা জীবনে বহু ছাত্র পেয়েছি। সবাই যে শিল্পী হিসেবে সুনাম করতে পারেনি, তার কারণ ভিত্তিটা ছিল কাঁচা। গ্রাফিক আর্ট আজ তিন বছর ধরে শুরু হয়েছে। তিন বছরে পাঁচটি ছাত্র পেয়েছি সমান ব্রিলিয়ান্ট। এর মধ্যে জাকির ছেলেটির কথা বলব। ওর অকালমৃত্যু আমাকে ভীষণ আঘাত করেছে। খুব চঞ্চল ছিল সে। ওকে ছবি আঁকতে বসানো যেত না। আমার নিজের কথা মনে পড়ে যেত। মঈন স্যারের মতো আমিও তাকে আর্ট লাইনে আকর্ষিত করার চেষ্টা করে সফল হয়েছি। অপূর্ব ছবি করত, লিখত, কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় শয্যাশায়ী থেকে বিদায় নিল। কেবলই দুঃখ জাগে, ফুলটা আগেই ঝরে গেল!

আমার জীবন মঈন স্যারের মৃত্যু, জাকিরের মৃত্যু এবং জয়নুল আবেদিন সাহেবের মৃত্যু মর্মান্তিক শকের মতো কাজ করেছে। আবেদিন সাহেব যখন হাসপাতালের বেডে শয্যাশায়ী, তখন দেখেছি তাঁর কাজ করার কী দুর্দান্ত স্পৃহা। তাঁর বেঁচে থাকাটা খুব প্রয়োজন ছিল।

আমার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এসব কথা মনে হয়, যে সময়টুকুও আছে, তা কাজে লাগানো দরকার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে ছবি থেকেই, কিন্তু ভেবে দেখেছি, একেবারে নিজস্ব ছবি আঁকার জগৎ না গড়তে পারলে এ কাজ আমি করতে পারি না। রাতে চিন্তাভাবনা করে সকালে একমনে ছবি আঁকার প্রস্তুতি পর্বে হঠাৎ কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এসে গেলে, কি অশোভন কথা শুনলে, চিৎকার করে কথাবার্তা শুনলে আমার সেই ছবির জগৎ ভেসে যায়। মনে হয় আমার চিন্তাধারাকে কেউ স্টিম রোলার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, আমার অন্তরাত্মাকে কেউ বুঝিবা স্ট্যাব করেছে।

ছবি আঁকাটা কেউ যদি সহজভাবে গ্রহণ করে থাকেন, তবে ভুল করবেন। প্রত্যেক আর্টিস্টের নিজস্ব কল্পনার জগৎ আছে, আছে পরিবেশগত বাস্তব জীবন, দুইয়ের মিলনে, একাডেমিক শিক্ষার সাহায্যে আর্টিস্ট সমগ্র জীবনের সাধনায় ছবি আঁকার সাফল্য লাভ করেন। আর্টিস্টদের জন্য গ্যালারি খুবই দরকার। পাঁচ বছর যা শিখবেন, পরের আরও দশ বছর এই গ্যালারি থেকে শিখবেন। আমিও মনের মধ্যে তাগিদ অনুভব করছি, যা কিছু থেকে দূরে সরে যেতে হবে। ইহজাগতিক, সাংসারিক তুচ্ছ জীবন থেকে ভিন্ন এক স্টুডিও গড়তে হবে। যে কাজে হাত দিয়েছি, ছোট্ট একটি ঘর। ঠিক যেমন ছিল মঈন স্যারের ঘর। এই স্টুডিও হবে আমার সাধনার জগৎ। অন্য শিল্পীদেরও থাকল আমার আহ্বান।

বিদেশে ছবি এঁকেছি। এসব মেডেল, একাডেমি পুরস্কার, সার্টিফিকেট আমার কাছে কোনো গুরুত্বই পায়নি। কিন্তু যেসব ছবির বদৌলতে এসব পুরস্কার, সেই ছবিগুলোর প্রতি রয়েছে আমার দুর্বলতা। এগুলো আমার দেশের নানা পরিস্থিতিতে, কখনো বন্যার সময়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়ার আবেশে অঙ্কিত। এগুলোর সঙ্গে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা যুক্ত হয়ে আছে। আর্টিস্ট সব সময় স্থির নয়, প্রকৃতি, মানুষ, জীবন, যুগচেতনা তার মধ্যে এনে দেয় নিত্যনতুন চিন্তাধারা। হয়তো সে সময় কোনো ছবি আঁকা না হতে পারে, কিন্তু মানসিক প্রস্তুতি চলে। সময় যত যায়, ততই চিন্তাধারা উন্নত হয়, নতুন কিছু কাজের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। আমি এভাবেই নিজেকে বিচার করি। বিদেশে প্রদর্শনীতে আমি সফিউদ্দিন কেউ নই। দেশে সম্মান পাওয়াটাই বড় কথা।

আমার এখন কেবলই মনে হয় ছবি আঁকাতে হাত দেব। অনেক কাজ করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়ার এই প্রবল প্রেরণা আমাকে নিরলস করে তুলেছে। কী যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অতৃপ্ত সেই আকাঙ্ক্ষাই হয়তো চিত্রিত হয়ে ওঠে রংতুলির আঁচড়ে। যখন অস্থিরচিত্ত হয়ে যাই, মনকে আবার নিজের জগতে ফিরিয়ে আনতে সুরের জগতে লীন হয়ে যাই। শিল্পী আমি, সংগীতপিপাসু আমি, রঙে, রসে, সুরে এ ভুবনের সব মাধুর্য পান করার কামনায় নিমগ্ন হতে চাই।