বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার কোন ১০ দেশে

দুবাইয়ের আরাভ-কাণ্ডের পর সবার মনে এখন একটাই প্রশ্ন, স্বর্ণ ব্যবসা করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের দরকার হয়, তা তিনি পেলেন কীভাবে। এত অল্প সময়ে তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন, নাকি সবই বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া। আরাভ খান খুনের মামলা মাথায় নিয়ে ভারত হয়ে তারপর দুবাই গেছেন। একইভাবে আর্থিক খাতের কেলেঙ্কারির অন্যতম নায়ক প্রশান্ত কুমার হালদার বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারত গিয়েছিলেন। সেখানে অবশ্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন। সন্দেহ নেই, ভারতে যে বিপুল সম্পদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তা বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থ দিয়েই কেনা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে যে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়, এই বক্তব্যের আসলেই সত্যতা আছে।

এবার দুবাই প্রসঙ্গ। ‘মাফিয়াপ্রধান’ বা ‘আন্ডারগ্রাউন্ড ডন’ দুবাই বসে অন্য দেশের অপরাধী দল চালাচ্ছেন, নাশকতার পরিকল্পনা করছেন, সিনেমায় সচরাচর এটা দেখা যায়। এরও সত্যতা আছে। আর কয়েক বছর ধরেই বলা হচ্ছে, অপরাধীদের নতুন আশ্রয়স্থল এবং অবৈধ অর্থ লেনদেনের জায়গা হিসেবে দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে দুবাই। এ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও হয়েছে।

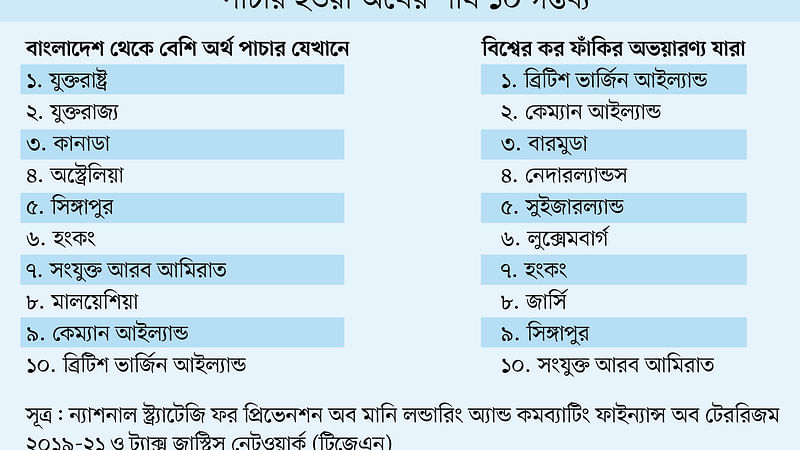

প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশিদের কাছে দুবাই কতটা জনপ্রিয়। অথবা বাংলাদেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হয়, তার মূল গন্তব্যস্থল কোথায়। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় সরকারকে আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুযায়ী একটি কৌশলপত্র তৈরি করতে হয়। এখন পর্যন্ত এ রকম দুই কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রিভেনশন অব মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কমব্যাটিং ফাইন্যান্স অব টেররিজম নামের প্রথম কৌশলপত্রটি ছিল ২০১৫-১৯ সময়ের জন্য। আর পরেরটি ২০১৯-২১ সময়ের। সর্বশেষ কৌশলপত্রেই বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার, এ রকম ১০টি দেশ বা অঞ্চলের নাম দেওয়া হয়েছে। নতুন কৌশলপত্র এখনো তৈরি করা হয়নি।

কৌশলপত্রে যা আছে

কৌশলপত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার হচ্ছে। ফলে এসব দেশের অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে, বাংলাদেশও এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। এ ক্ষেত্রে অর্থের অবৈধ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়। যেমন, যদি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদেরা দুর্নীতির অর্থ সফলভাবে পাচার বা লুকিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে সে অর্থ যথাযথ জবাবদিহি ছাড়াই ক্ষমতা ধরে রাখতে সহায়ক হয়। আর এভাবে ক্ষমতায় থেকে গেলে দুর্নীতি বা টাকা পাচার শনাক্ত করে, এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকেই তারা দুর্নীতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হন। এ কারণেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) ১৬.৪ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে অবৈধ আর্থিক ও অস্ত্রের প্রবাহ হ্রাস, চুরি হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার ও ফেরতের জোরদার চেষ্টা এবং সব ধরনের সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই।

কৌশলপত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অবৈধ অর্থের প্রবাহের বড় উৎস হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রভাবশালীদের ‘গ্র্যান্ড’ বা মহা দুর্নীতি, বিভিন্ন ধরনের সংঘবদ্ধ অপরাধ, যেমন চোরাচালান, মাদক ও মানব পাচার, ব্যাংকঋণ কেলেঙ্কারি ও দ্রুত অবলোপন, জাল-জালিয়াতি, অবৈধভাবে কর্মরতদের বিদেশিদের অর্থ অবৈধভাবে লেনদেন এবং বৈধ আয় হলেও কর ফাঁকি দিয়ে ও প্রচলিত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার আইন লঙ্ঘন করে তা পাচার। আর অর্থ পাচারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিকসহ সব ধরনের অপরাধ লুকানো, কর ফাঁকি, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার আইন ও বিনিয়োগ নীতি লঙ্ঘন, অন্য দেশে নিরাপদ বিনিয়োগ এবং উন্নত দেশের উঁচু মানের জীবনযাত্রার লোভে সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ। মূলত বিনিয়োগ ভিসা, স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘ সময়ের জন্য বসবাসের অনুমোদন, বিভিন্ন সেকেন্ড হোম প্রকল্প ও নমনীয় বিনিময় হারের ব্যবস্থা বাংলাদেশের নাগরিকদের অর্থ পাচারে উৎসাহিত করছে।

কৌশলপত্রে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন গবেষণা ও অবৈধ অর্থ প্রবাহের ঘটনা থেকে দেখা যাচ্ছে, ১০টি দেশ বা অঞ্চলেই বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয়। এই ১০ দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কেম্যান আইল্যান্ড ও ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস।

মানি লন্ডারিং আসলে কী

অর্থ পাচার বা অর্থের সব ধরনের অবৈধ ও অপব্যবহার বন্ধে যদিও একটি আইন আছে। তবে তা এখনো কার্যকর কিছু করে দেখাতে পারেনি। আর এই আইনের নাম হচ্ছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন। মূলত মুদ্রার সব ধরনের অপব্যবহারের নামই আসলে মানি লন্ডারিং। মানি লন্ডারিং এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ কিংবা সম্পদকে বৈধ করে নেওয়া হয়।

ইতিহাস বলছে, বিশ্বে অর্থের অপব্যবহার বন্ধের প্রথম উদ্যোগটি নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৭০ সালে। সংঘটিত অপরাধ চক্র থেকে মুক্তি পেতেই সেই উদ্যোগ। ব্যাংকে অপরাধ চক্রের আর্থিক লেনদেন বন্ধ করতে তৈরি করা হয় ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট। এটি পাস হয় ১৯৭০ সালের ২৬ অক্টোবর। আইনে বলা ছিল, ১০ হাজার ডলারের বেশি লেনদেন হলেই তা নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানাতে হবে।

মানি লন্ডারিং কথাটার উৎপত্তির সঙ্গে ইতিহাসের খুবই বিখ্যাত একটা কেলেঙ্কারির ঘটনার যোগসূত্র আছে। আর সেটি হলো প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময় ডেমোক্র্যাটদের অফিসে আড়িপাতা যন্ত্র বসানোর সেই ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি। এ কাজে যেভাবে গোপনে অর্থ লেনদেন হয়েছিল, তাকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বলা হয়েছিল মানি লন্ডারিং। এই ঘটনায় নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

১৯৮০-এর দশকে এসে যুক্তরাষ্ট্রে মাদকের ব্যবহার ও এ-সংক্রান্ত লেনদেন ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলে আইনকানুন আরও কঠোর করে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৮৬ সালে এ বিষয়ে তৈরি আইনটির নাম ছিল দ্য মানি লন্ডারিং কন্ট্রোল অ্যাক্ট। তবে মাদকের কারবারিরাও বুদ্ধিমান কম নন। তাঁরা তখন ১০ হাজার ডলারের বেশি অর্থ ব্যাংকে লেনদেন না করে রিয়েল এস্টেট ও বিলাসবহুল গাড়ি কেনা শুরু করেন। এই দুই খাতে কালো টাকা ব্যাপকভাবে ঢোকা সেই শুরু। এরপরই গাড়ি ও রিয়েল এস্টেট বিক্রেতাদেরও এই আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যদি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদেরা দুর্নীতির অর্থ সফলভাবে পাচার বা লুকিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে সে অর্থ যথাযথ জবাবদিহি ছাড়াই ক্ষমতা ধরে রাখতে সহায়ক হয়। আর এভাবে ক্ষমতায় থেকে গেলে দুর্নীতি বা টাকা পাচার শনাক্ত করে, এমন প্রতিষ্ঠানগুলোকেই তারা দুর্নীতিগ্রস্ত করতে সক্ষম হন।

অবশ্য মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের বিষয়টি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় উন্নত সাত দেশের সংগঠন জি-৭। তাদের উদ্যোগেই ১৯৮৯ সালে গঠন করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স। ৩৯টি দেশ এর সদস্য ছিল। মূলত এরাই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো তৈরি করে। তবে আসল কাজটি হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক সন্ত্রাসী হামলা ঘটে। ধ্বংস হয় টুইন টাওয়ার। হামলাকারীরা নিজের প্রকৃত নামে এবং মূল পাসপোর্ট ব্যবহার করেই যুক্তরাষ্ট্রের সানট্রাস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক অব আমেরিকায় হিসাব খুলে অর্থের লেনদেন করেছিলেন। এরপরই মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রবলভাবে যুক্ত হয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের বিষয়টি। আর এই আইনে দুর্নীতির অর্থ লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করা হয় ২০০৫ সালে।

বাংলাদেশ কী করেছে

বাংলাদেশে অর্থের অবৈধ ব্যবহার নিয়ে প্রথম আইনটির নাম ছিল মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০০২ (২০০২ সালের ৭ নম্বর আইন)। এ আইনের বিধানাবলি অপর্যাপ্ত থাকায় ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করে (অধ্যাদেশ নম্বর ১২, ২০০৮) কিছু বিষয় যুক্ত করে। পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার অধ্যাদেশটি সংবিধানের অনুশাসন অনুযায়ী পরীক্ষা করে ২০০৯ সালে আইনে রূপান্তরিত করে। আইনটির শিরোনাম ছিল মানি লন্ডারিং আইন-২০০৯ (২০০৯ সালের ৮ নম্বর আইন)। ২০০৯ সালের আইনটিও পরে বাতিল করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ ২০১২ জারি করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ নামেই পরিচিত।

অর্থ পাচারের কিছু পরিসংখ্যান

ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেগরিটি (জিএফআই) বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়। টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। আর সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। অবশ্য অনেকেই মনে করেন, পাচার করা অর্থের পরিমাণ আরও বেশি হবে।

কর ফাঁকির অভয়ারণ্য

টাকা পাচারের মূল গন্তব্য হচ্ছে কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্রসহ উন্নত কয়েকটি দেশ, যাদের ট্যাক্সহ্যাভেন বা কর ফাঁকির অভয়ারণ্য বলা হয়। এর মধ্যে শীর্ষ ১০-এ আছে ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, কেম্যান আইল্যান্ড, বারমুডা, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ, হংকং, জার্সি, সিঙ্গাপুর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক (টিজেএন) বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বছরে কর ফাঁকি দিয়ে যে পরিমাণ অর্থ করস্বর্গখ্যাত দেশগুলোতে পাচার হয়, তার পরিমাণ ৪২ হাজার ৭০০ কোটি ডলার।

কেন অর্থ পাচার কমে না

বাংলাদেশ কেন অর্থ পাচার ঠেকাতে পারছে না। ২০১৩ জুলাই মাসে বাংলাদেশ এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হয়েছিল। এগমন্ট গ্রুপ হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (এফআইইউ) সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম, যারা মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন-সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে কাজ করে। এগমন্ট গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন দেশের একই ধরনের সংস্থার কাছ থেকে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও বিদেশে পাচার করা অর্থের তথ্য পেতে পারে।

কিন্তু তাতেও খুব লাভ হয়নি। কেননা, বাংলাদেশ পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের বৈশ্বিক কাঠামো কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডে (সিআরএস) ঢোকেনি। এই কাঠামোতে ঢুকতে হলে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা জরুরি। এ জন্য আর্থিক খাতকে সব ধরনের আন্তর্জাতিক আইন ও মান অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশের সংকট এখানেই। ফলে বক্তৃতা আর বিবৃতির মধ্যেই বাংলাদেশের সব উদ্যোগ সীমিত। টাকা পাচার বন্ধে আসলে কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেই।