মানি লন্ডারিং অপরাধ—১

মামলার তদন্তই শেষ হচ্ছে না

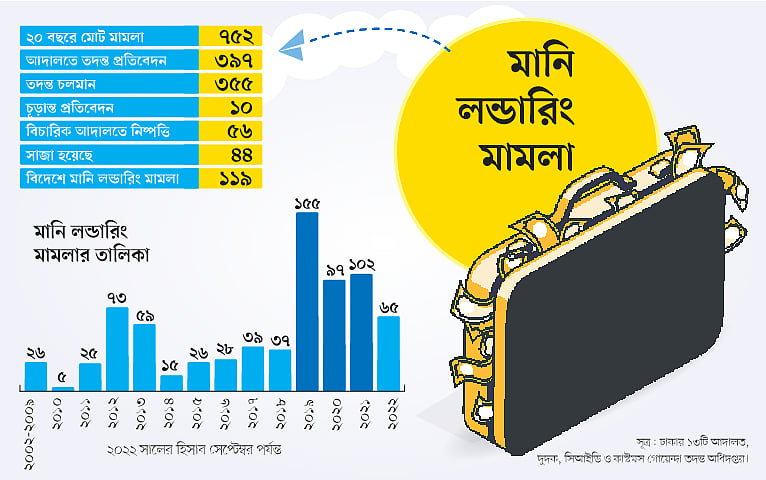

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন হয় ২০০২ সালে। এই আইনে হওয়া ৭৫২টি মামলা বিশ্লেষণ করে তদন্ত ও বিচারের চিত্র পাওয়া যায়।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে সারা দেশে করা মামলার তদন্ত ও বিচারের অগ্রগতি নেই। বছরের পর বছর ধরে এসব মামলার তদন্ত চলছে। এই সংক্রান্ত দুদকের করা মামলা এবং ঢাকার ১৩টি আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা সব মিলিয়ে মাত্র ৫৬টি।

বিদেশে অর্থ পাচারের মামলার তদন্তের অগ্রগতি আরও খারাপ। এ অভিযোগে করা শতাধিক মামলার মধ্যে তদন্ত শেষ হয়েছে কেবল ১৫টির। অনেক মামলার তদন্তের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

তদন্তের সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে, বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগের পক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র আদালতে হাজির করতে পারছেন না কর্মকর্তারা। এ জন্য তদন্তসংশ্লিষ্টদের অদক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবকে দায়ী করছেন আইনবিশেষজ্ঞরা। ফলে এতগুলো সংস্থা থাকলেও বাস্তবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এতে মানি লন্ডারিং করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন জড়িত ব্যক্তিরা।

প্রায় দুই বছর ধরে ঢাকার ১৩টি আদালতের সাধারণ ও বিচারিক নিবন্ধন খাতা, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সিআইডি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও শুল্ক গোয়েন্দা তদন্ত অধিদপ্তরের তালিকা পর্যালোচনা করে মানি লন্ডারিং আইনে করা ৭৫২টি মামলার হিসাব পাওয়া গেছে। ২০০২ সাল থেকে গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসব মামলা হয়। এর মধ্যে দুদক ৪২৯টি, সিআইডি ১৭০টি, শুল্ক গোয়েন্দা ১৫০টি এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তিনটি মামলা করেছে।

দেশের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতে মানি লন্ডারিং মামলার বিচার হয়ে থাকে। তবে ঢাকা বিভাগের বাইরে কত মামলার তদন্ত বা বিচার চলছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রথম আলোর কাছে নেই। এ ধরনের মামলার তদন্ত সর্বোচ্চ ছয় মাসের মধ্যে শেষ করার কথা। বাস্তবে কোনো মামলারই তদন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হয়নি। ৪ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত সময় লেগেছে কোনো কোনো মামলার তদন্তে।

মামলাগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখায় যায়, ২০ বছর আগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পাস হওয়ার পর প্রথম আট বছরে গড়ে চারটি করে মামলা হয়েছে। তবে ২০১০ সালের পর বছরে গড়ে ৫৯টি করে মামলা হয়েছে।

এসব মামলার তদন্তের দায়িত্বে থাকা তিনটি সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের সাতজন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। তাঁরা বলেন, তদন্ত সংস্থাগুলোর কাছে আধুনিক প্রযুক্তি, গোয়েন্দা নজরদারির মতো সরঞ্জামাদি এবং যে ধরনের প্রশিক্ষিত জনবল দরকার, তাতে ঘাটতি রয়েছে। আবার বিদেশ থেকে মামলার আলামত সংগ্রহ সময়সাপেক্ষ বিষয়। আবার কোনো কোনো মামলার তদন্তভার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার কাছে গেছে। এসব কারণে সময়মতো তদন্ত শেষ করা যাচ্ছে না।

বাংলাদেশে মানি লন্ডারিংসংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ ও জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে ২০০২ সালে প্রথম মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন পাস হয়। মানি লন্ডারিং বলতে বোঝানো হয়েছে অর্থ পাচার, স্থানান্তর বা রূপান্তর। মুদ্রা পাচারসহ ২৭ ধরনের অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ মানি লন্ডারিংয়ের আওতায় আসবে। এসব অপরাধের সরাসরি তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে দুদক, সিআইডি, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

এ ছাড়া মানি লন্ডারিং আইনের বিধিমালা অনুযায়ী, মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। পরে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেলে তদন্ত সংস্থা মামলা করে থাকে।

বিএফআইইউর সাবেক প্রধান আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘বহু মামলা বছরের পর বছর ঝুলে আছে। এতে অপরাধীদের বিচার ঠিকমতো হয় না। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, আমাদের দেশে আইন সঠিকভাবে প্রয়োগও হচ্ছে না।’ ২০১৬ সালের এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিংয়ের (এপিজে) মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং মামলা বাড়ছে, তবে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা একেবারেই কম।

বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার মামলা

প্রথম আলো যেসব মামলার তথ্য বিশ্লেষণ করেছে, তার মধ্যে বিদেশে অর্থ পাচার বা অবৈধভাবে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত মামলার রয়েছে ১১৯টি। এর মধ্যে ৭৭টিই হচ্ছে বাণিজ্যের আড়ালে (ট্রেডবেজড মানি লন্ডারিং) অর্থ পাচারের। পণ্যের দাম বেশি দেখিয়ে আমদানির নামে (ওভার-ইনভয়েসিং) অথবা রপ্তানির নামে পণ্যের দাম কম দেখিয়ে (আন্ডার-ইনভয়েসিং) দেশ থেকে অর্থ পাচার করা হয়। এসব মামলার মধ্যে তদন্ত শেষ হয়েছে মাত্র চারটির। বাকি ৭৩টির তদন্ত চলছে দুই থেকে সাত বছর ধরে।

২০১৯ সালের আগস্টে রপ্তানির নামে দেড় হাজার কোটি টাকা অর্থ পাচারের অভিযোগে রূপালি কম্পোজিটের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরসহ জনতা ও সোনালী ব্যাংকের ১০ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদক পাঁচটি এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর তিনটি মামলা করে। কোনোটারই তদন্ত শেষ হয়নি। শুল্ক গোয়েন্দারা অজুহাত দেখাচ্ছেন, এ ধরনের মামলা জটিল প্রকৃতির। তাই তদন্তে দেরি হচ্ছে।

‘জনবল স্বল্পতার’ কারণে নির্ধারিত সময়ে তদন্ত শেষ করা যাচ্ছে না বলে দাবি করছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের গোয়েন্দা শাখার প্রধান শামসুল আরেফীন খান। সম্প্রতি তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘মানি লন্ডারিংয়ের মামলার তদন্তে আমরা সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা পাচ্ছি না। একজন কর্মকর্তা একটা মামলার তদন্ত শুরু করে শেষ করে যেতে পারেন না। পরে নতুন কেউ দায়িত্ব নিলে আবার নতুন করে শুরু করতে হয়।’

২০২১ সালে প্রকাশিত বাণিজ্যনির্ভর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধসংক্রান্ত জাতীয় কৌশলপত্রে বলা আছে, ঋণপত্রে (এলসি) আমদানি-রপ্তানিকারকেরা যাতে পণ্যের দাম বাজারমূল্যের চেয়ে কমবেশি দেখাতে না পারেন, সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ঋণপত্র (এলসি) খোলার পর পণ্যের দাম যাচাই করবে সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংক। একই সঙ্গে প্রতিটি ব্যাংক তথ্যভান্ডার গড়ে তুলবে, যাতে সব ধরনের আমদানি পণ্যের দামের তথ্য থাকবে।

কৌশলপত্রে ২০০৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে অর্থ পাচার সংক্রান্ত ওয়াশিংটনভিত্তিক অলাভজনক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) এক গবেষণার চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, আমদানি-রপ্তানিতে পণ্যের দাম বেশি-কম দেখিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে ৮৭ শতাংশ অর্থ পাচার হয়।

২০২২ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত দুদকের এক প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বা আমদানি-রপ্তানির আড়ালে দেশ থেকে প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থ পাচার হয়ে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, ‘মানি লন্ডারিং মামলার তদন্তে যে ধরনের দক্ষতা দরকার, আমাদের দেশে তার ঘাটতি আছে। তদন্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। বাণিজ্যনির্ভর মানি লন্ডারিংয়ে জড়িতদের সবাই রুই-কাতলা। আবার তাঁদের রাজনৈতিক যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের সংসদের ৬২ শতাংশ সংসদ সদস্য হচ্ছেন ব্যবসায়ী। মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত প্রভাবশালীদের ধরার সক্ষমতা এসব সংস্থার নেই।’

বাণিজ্যনির্ভর অর্থ পাচার সংক্রান্ত ১১৯টি মামলায় মোট ২২টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম এসেছে। অথচ এসব মামলা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শেখ রফিকুল ইসলাম প্রথম আলোর কাছে দাবি করেন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের কোনো তালিকা দেওয়া হয়নি।

বিদেশ থেকে নথিপত্র আসে না

মামলা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বিদেশে অর্থ পাচার সংক্রান্ত ১১৯ মামলায় প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। এই অর্থ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, দুবাই, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে পাচার হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়।

ডেকো ফুডস নামের একটি কোম্পানির মালিকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিংয়ের মামলা হয়। এতে অভিযোগ করা হয়, প্রতিষ্ঠানটি ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে পণ্য রপ্তানির আড়ালে ১ লাখ ১১ হাজার মার্কিন ডলার পাচার করেছে। এখন পর্যন্ত মামলাটির তদন্ত শেষ হয়নি। তদন্ত–সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, বিদেশ থেকে তথ্য না পাওয়ায় তদন্ত শেষ করা যাচ্ছে না

সিআইডি তদন্ত করছে মানি লন্ডারিং আইনের এমন আটটি মামলায় ১০ জনের বিরুদ্ধে ৫৫৩ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে। মামলাগুলোর তদন্ত তিন থেকে পাঁচ বছর ধরে ঝুলছে। সিআইডির ভাষ্য, প্রমাণাদি পাওয়া যাচ্ছে না বলে তদন্তে দেরি হচ্ছে।

বিদেশের তথ্য ছাড়াই প্রতিবেদন

বিদেশে মানি লন্ডারিংয়ের ১৪টি মামলা তদন্ত করছে দুদক। গত পাঁচ বছরে তারা ৯টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে জমা দিয়েছে। এসব প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কখন, কীভাবে, কত টাকা, বিদেশের কোন ব্যাংক হিসাবে গেছে-সেসব তথ্যের উল্লেখ নেই।

মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদারের বিরুদ্ধে দুদক মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে ৩৬টি মামলা করেছে। এর মধ্যে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের একটি মামলায় আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে দুদক। এতে বলা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে পি কে হালদার ও তাঁর ভাই প্রীতিশের মধ্যে ১ কোটি ১৭ লাখ কানাডীয় ডলার লেনদেন হয়েছে। কিন্তু এ অভিযোগের পক্ষে কানাডার কোনো ব্যাংকের নথিপত্র আদালতে জমা দেয়নি দুদক।

যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় দুদকের অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, তিনি হুন্ডির মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে ১২১ কোটি ৮০ লাখ টাকা পাচার বা বিনিয়োগ করেছেন। তবে সিঙ্গাপুর বা মালয়েশিয়ার কোন ব্যাংকে কত টাকা রেখেছেন বা কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছেন, তার কোনো তথ্যপ্রমাণ অভিযোগপত্রে উল্লেখ নেই।

দুদকের সচিব মাহাবুব হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, নিয়ম মেনেই আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

দুদকের প্রসিকিউটর মীর আহমেদ আলী সালাম প্রথম আলোকে বলেন, যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে, যেসব ব্যাংকে অর্থ জমা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র যথাযথ প্রক্রিয়ায় এনে আদালতে জমা দিলে অভিযোগ প্রমাণ করা সহজ হয়। সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে আদালত রায় দেন।

বিচারেও ধীরগতি

প্রথম আলো ৭৫২টি মামলার যে তথ্য বিশ্লেষণ দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে ৩৯৭টির। তদন্ত চলছে ৩৫৫টি মামলার। এর মধ্যে ২২১টির তদন্ত ২ থেকে ১২ বছর ধরে ঝুলে আছে। এ পর্যন্ত বিচারিক আদালতে নিষ্পত্তি হয়েছে ৫৬টির। এর মধ্যে ৪৪টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে।

ঢাকার ১২টি বিশেষ জজ আদালতে বিচারাধীন মানি লন্ডারিং মামলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মামলার পর ৩ থেকে ১৬ বছর পার হয়েছে, তবু সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়নি-এমন মামলার সংখ্যা ২৪২টি। এর বড় কারণ যথাসময়ে দুদক কিংবা পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে সাক্ষীদের হাজির করা হচ্ছে না।

গম আমদানির নামে বিদেশে ৪ কোটি মার্কিন ডলার মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ২০০৬ সালের ২১ নভেম্বর ব্যবসায়ী নিয়াজ আহমেদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ২০১৪ সালে দুদক তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। তবে মামলার বিচারকাজ এখনো শেষ হয়নি।

সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, দেশের প্রসিকিউশন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। যেখানে কঠোর হওয়া দরকার, সেখানে কঠোর হচ্ছে না। প্রসিকিউশনের দুর্বলতার কারণে অর্থ পাচারকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, সরকার মনে করছে, চলছে তো চলছেই। তাতে আমার কী? এ ধরনের মনোভাব থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

বিচারের ধীরগতির মধ্যেও মানি লন্ডারিং আইনে বিচারিক আদালতে ৫৬টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪টিতেই আসামিদের সাজা হয়েছে। অন্যান্য ফৌজদারি মামলার তুলনায় এই আইনের মামলায় সাজার হার বেশি।

এক দশক আগে করা ৪ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের এমডি রফিকুল আমীন, সাবেক সেনাপ্রধান এম হারুন-অর-রশীদসহ ৪৬ জনের সাজা হয়।

মানি লন্ডারিংয়ের একাধিক মামলায় সোনালী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) হুমায়ুন কবিরসহ নয়জনের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক প্রথম আলোকে বলেন, সরকারি চাকরিতে বিভিন্ন ক্যাডার থাকলেও আইন কর্মকর্তার কোনো ক্যাডার নেই। হাসপাতাল চালাবেন, সরকার সেটি বোঝে। কিন্তু চিকিৎসক লাগবে, সেটি বোঝে না। আইন ক্যাডারের কর্মকর্তা থাকলে তাঁর অধীনে বিশেষজ্ঞ দল নিয়ে তদন্ত হবে। যত দিন আইন ক্যাডার হবে না, তত দিন এই লেজেগোবরে অবস্থা চলতে থাকবে।